Разорванный «Круг»: еврейская литература в донесениях агентов НКВД

Как агенты НКВД писали историю еврейской литературы

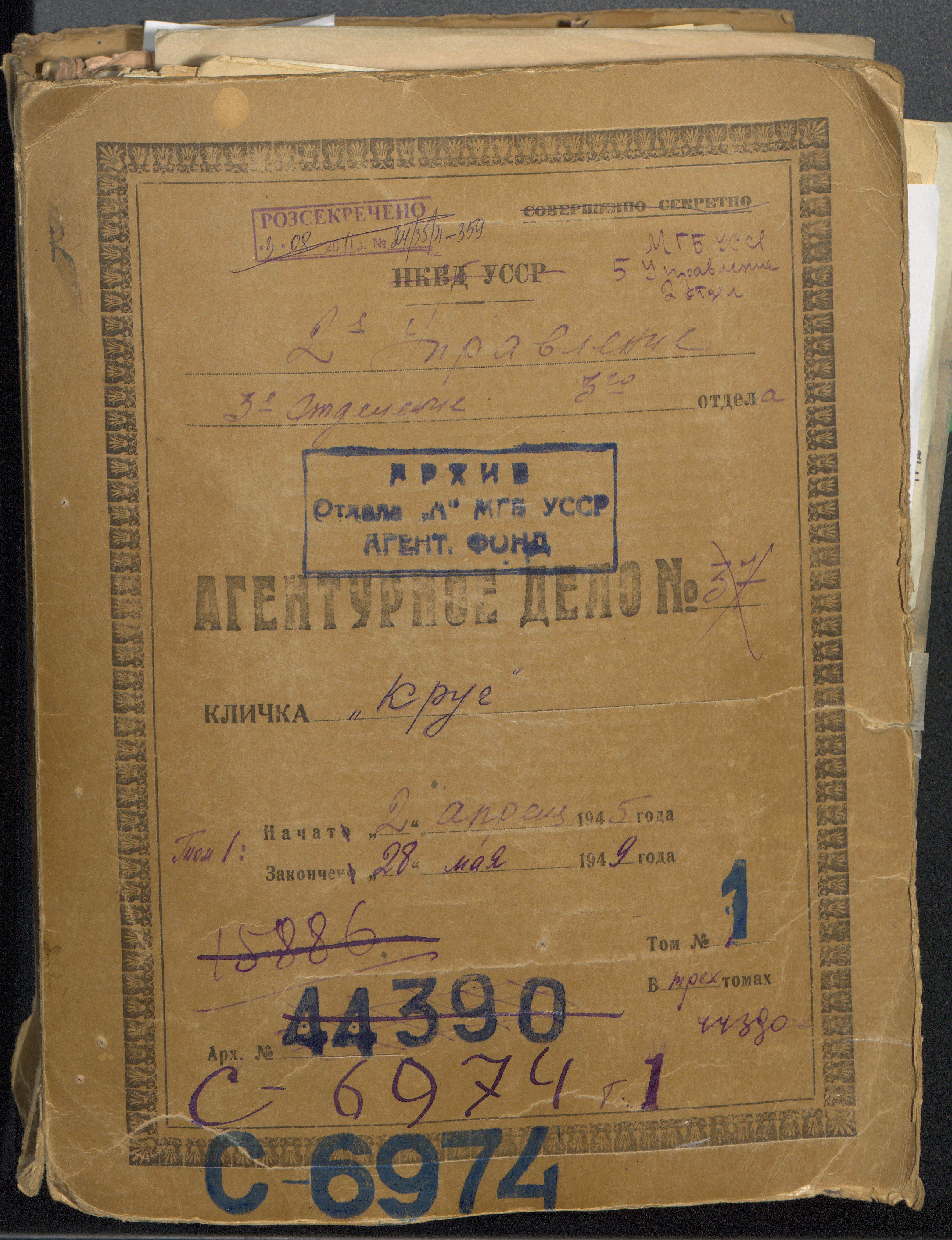

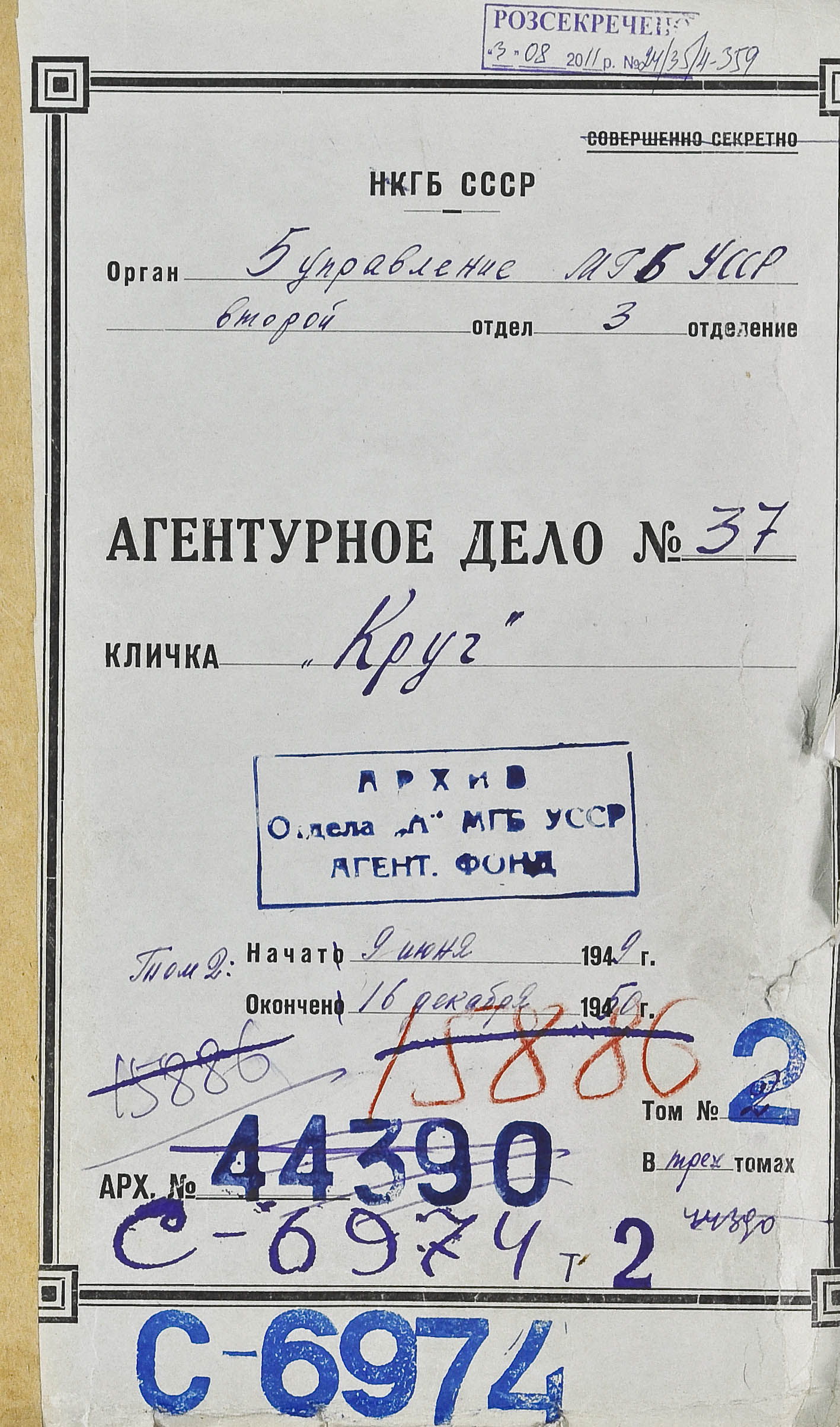

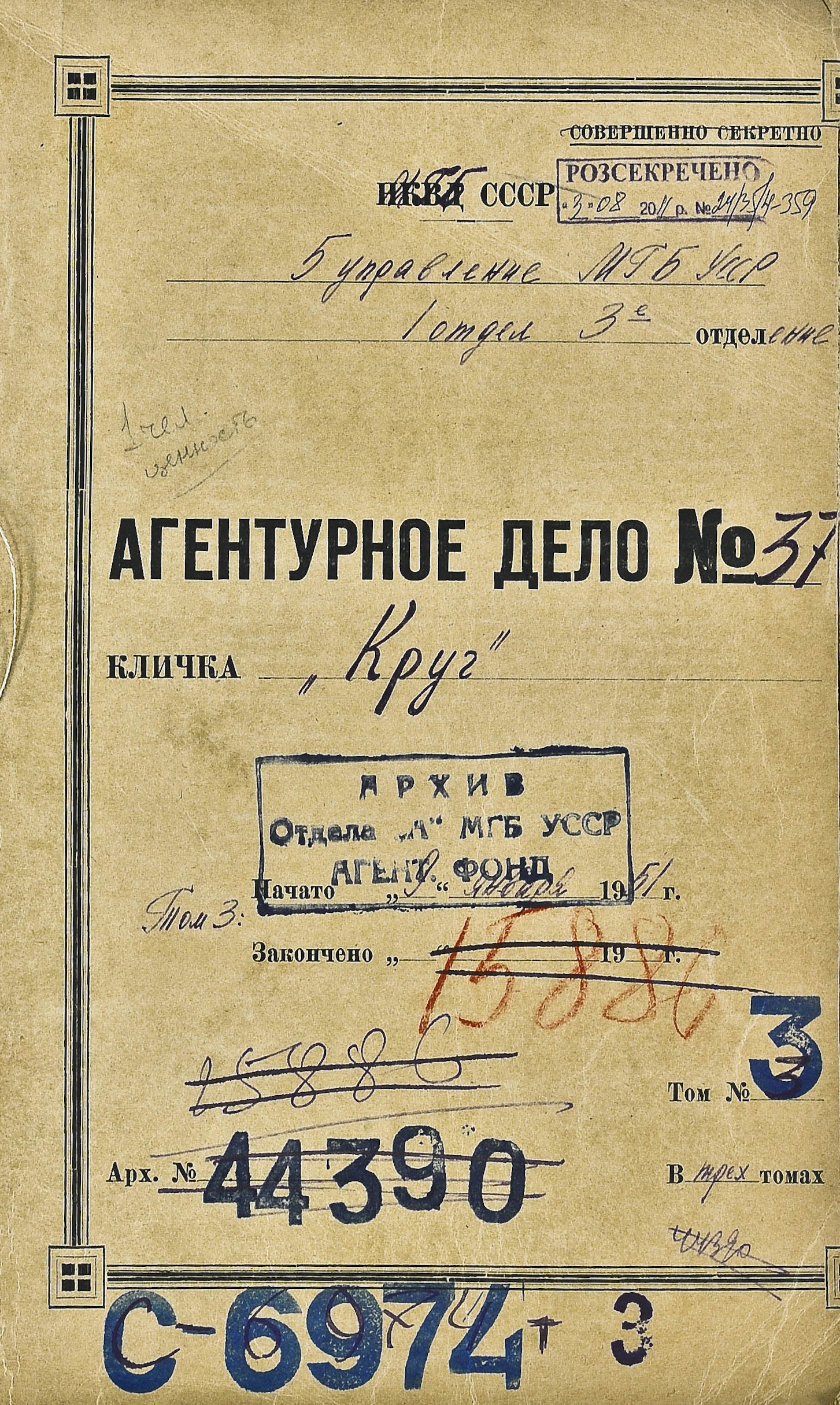

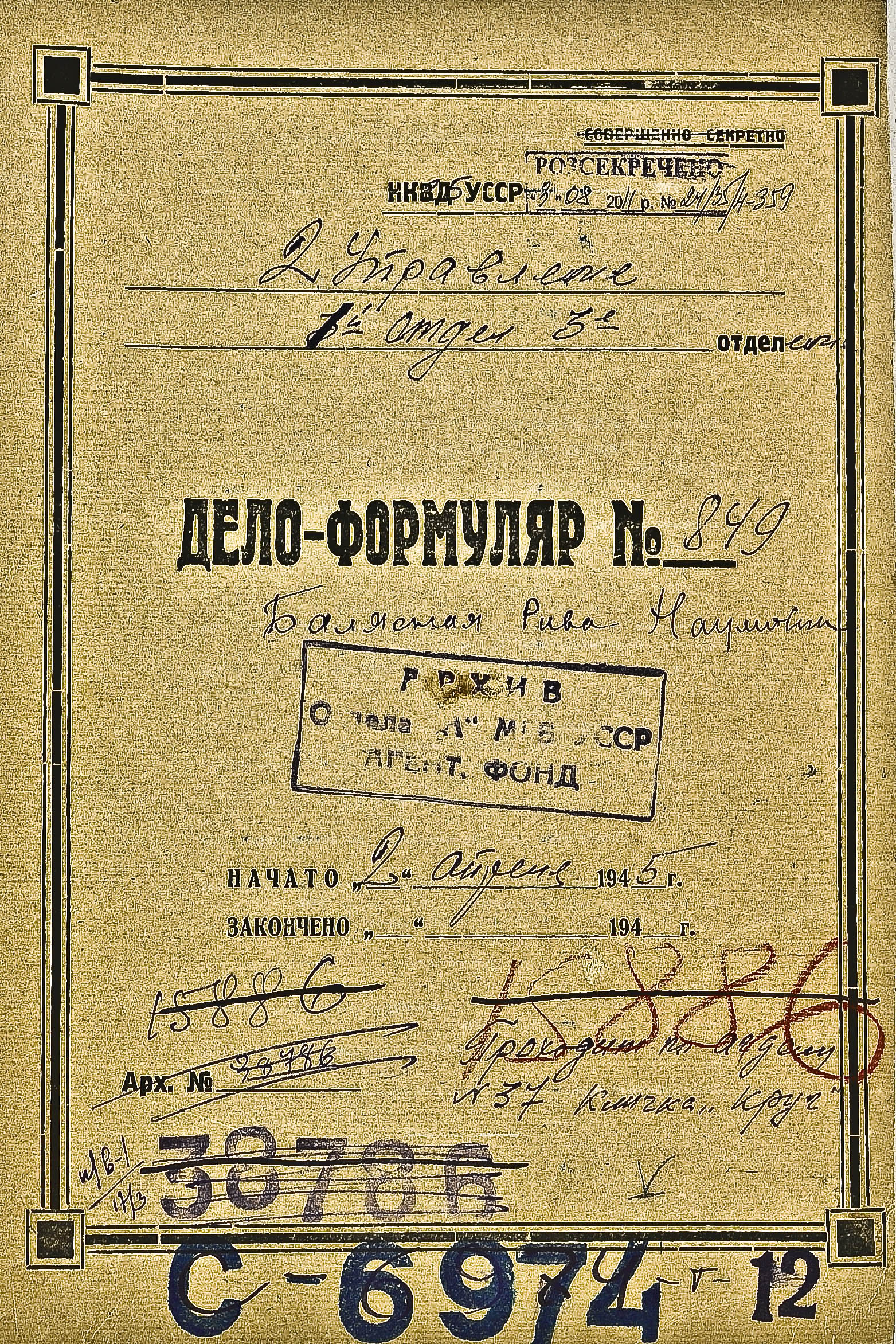

В марте 1945 года НКГБ Украинской ССР вынес постановление о заведении агентурного дела «Круг», в разработку брались четыре еврейских писателя: Давид Гофштейн, Исаак Кипнис, Абрам Каган и Рива Балясная. Их подозревали «в организованной антисоветской сионистской деятельности», делу «Круг» была дана окраска (так чекисты называли предварительную классификацию) «сионисты».

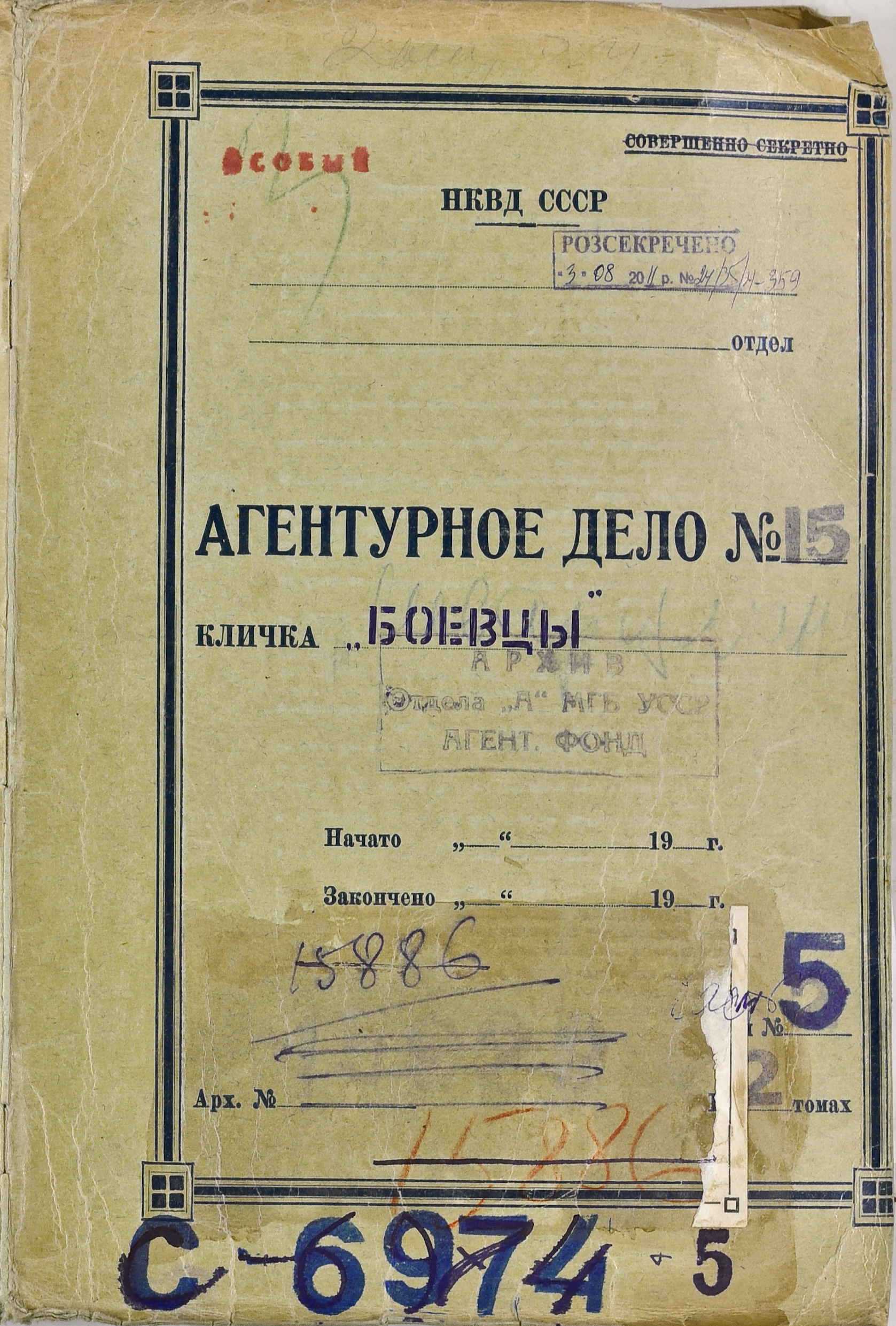

Все четверо уже попадали в разработку: в 1938 году в Киеве было открыто агентурное дело «боевцев» - 29 литераторов Киева, Харькова, Одессы и Днепропетровска, которые печатались в конце 1920 – начале 1930-х в журнале «Бой», выходившем в Харькове на идише. Дело «боевцев» тогда получило окраску «троцкистская контрреволюция», но так и не завершилось судами: в сентябре 1938-го начались массовые аресты сотрудников НКВД, прокуратур и судов, в ноябре Берия сменил Ежова на посту наркома внутренних дел. Общая «чистка» привела к прекращению и пересмотру многих дел, работа по «боевцам» была остановлена, но не пропала: собранные сведения, которые касались широкого круга литераторов, пишущих на идише, потом пригодились для разработки «Круга».

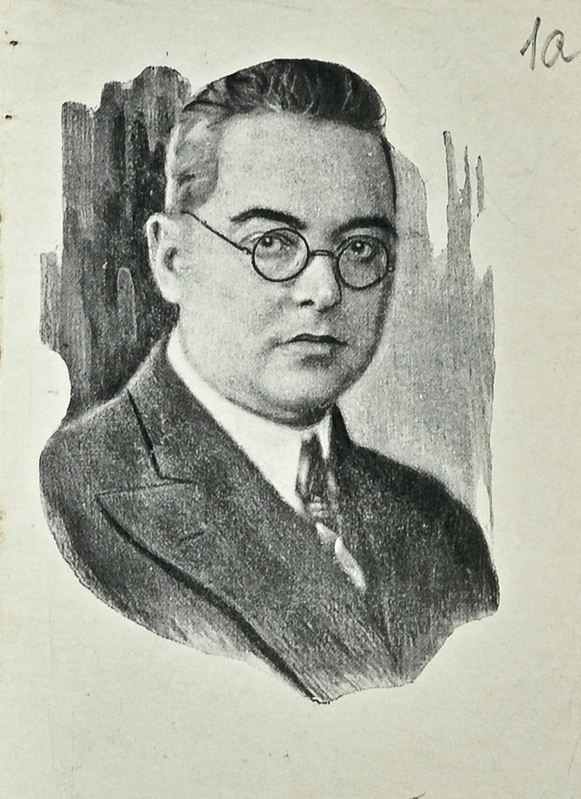

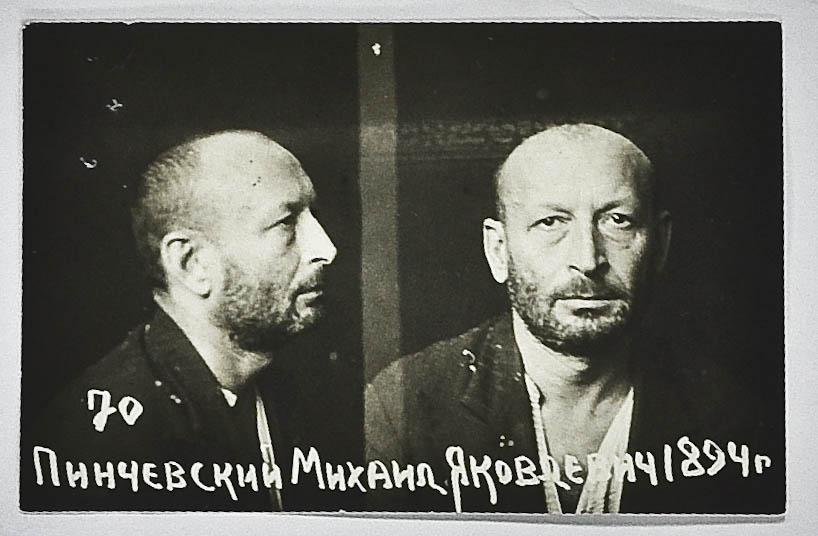

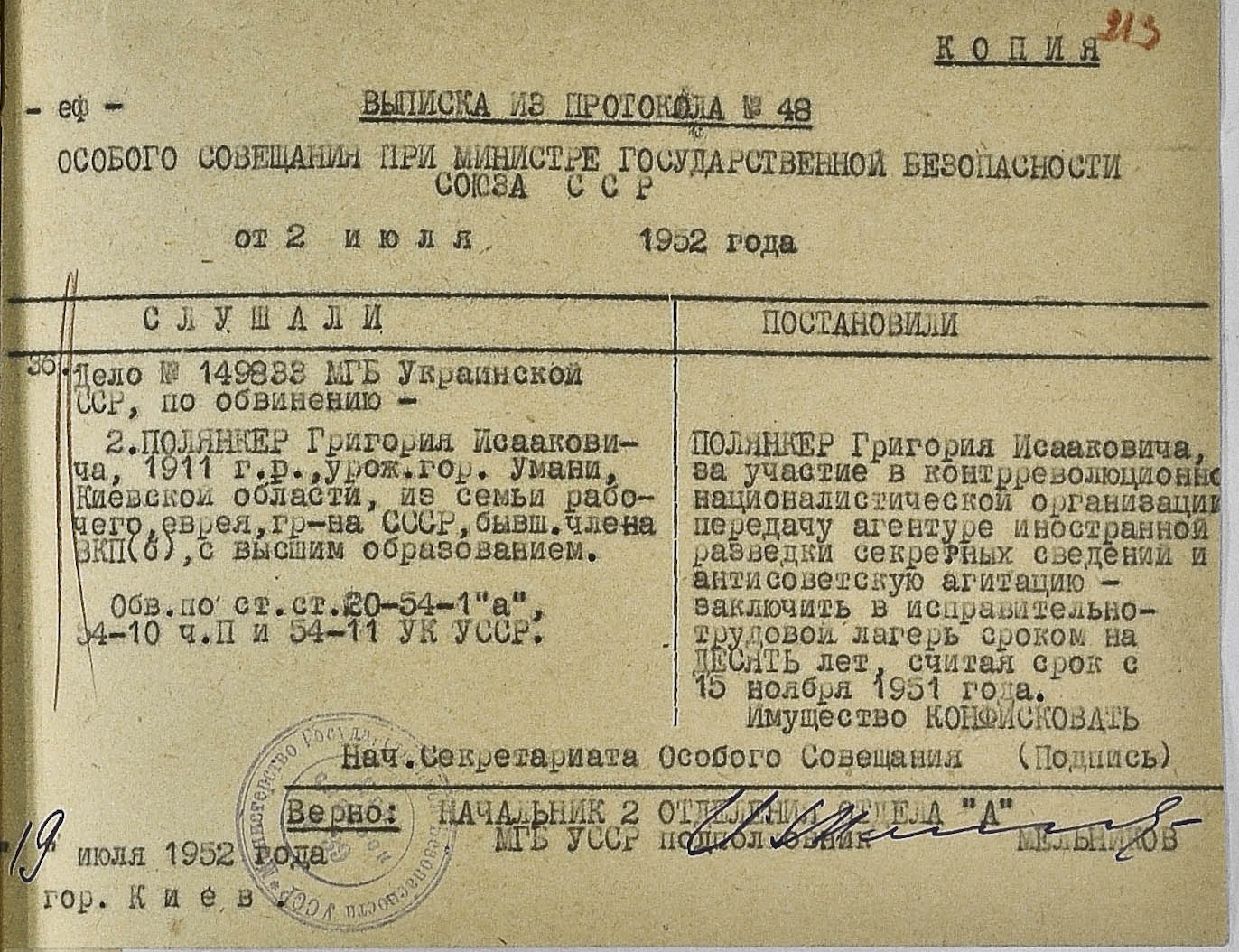

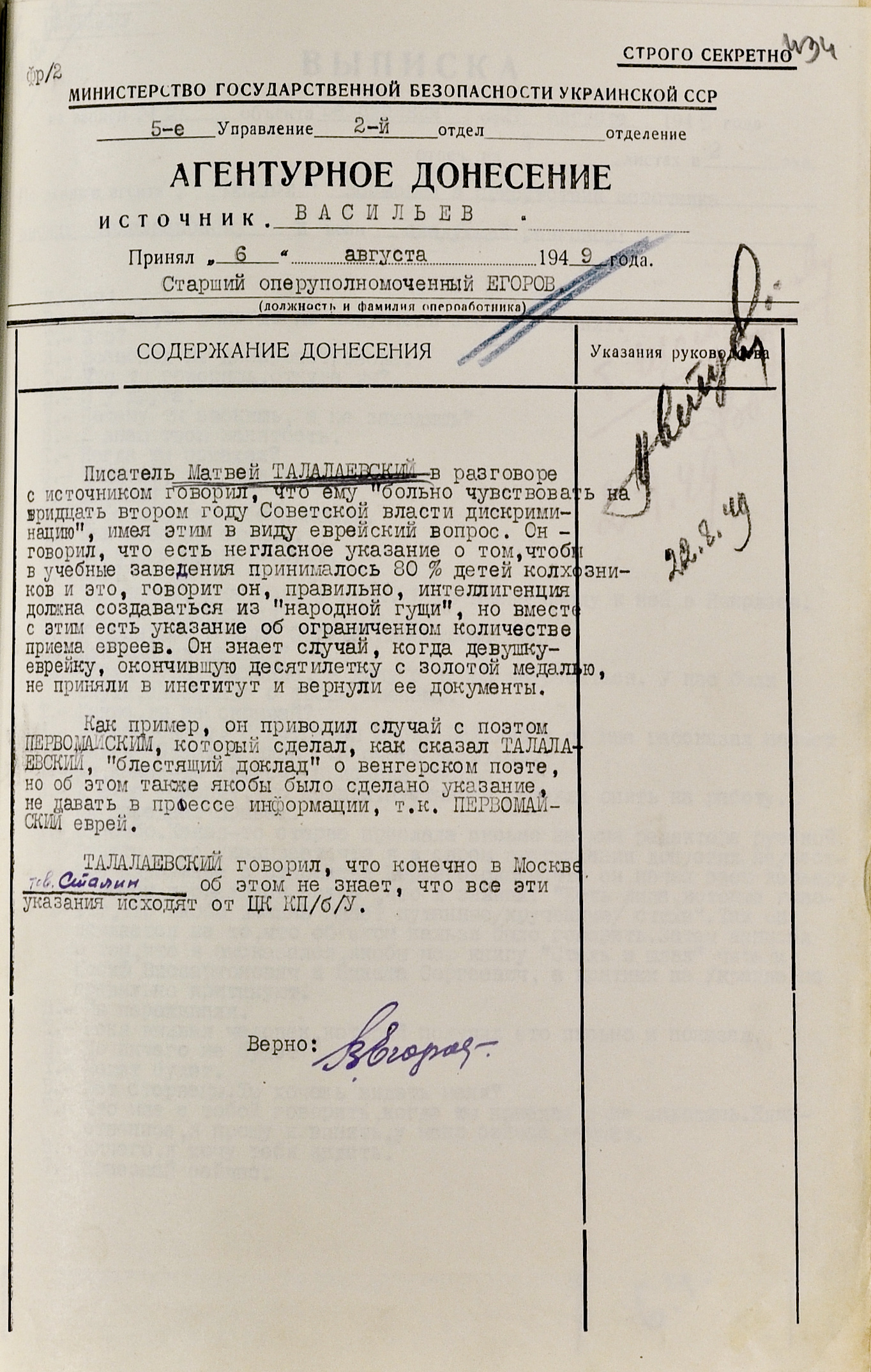

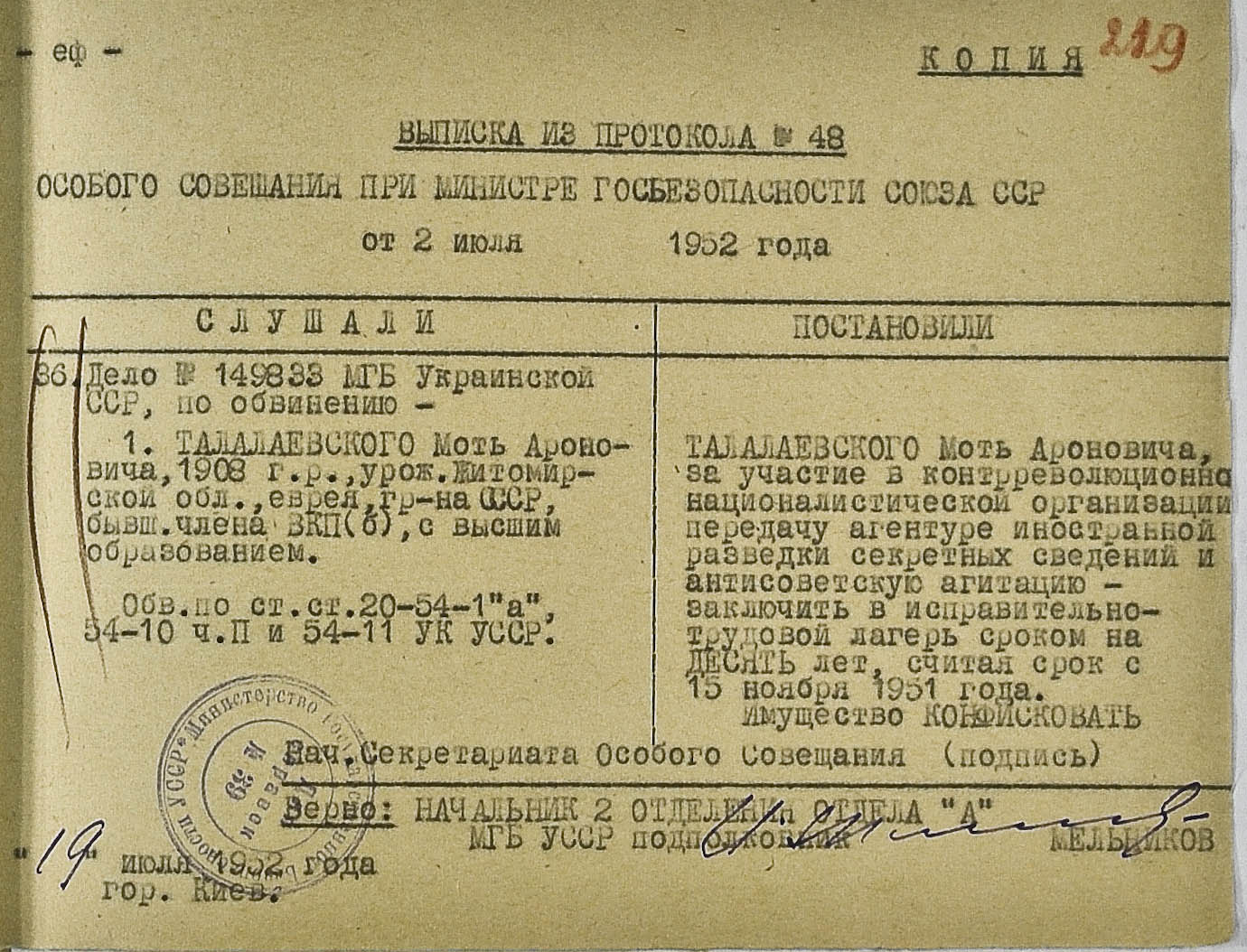

В 1949-м году к четверым первым фигурантам добавили еще пять имен: Григорий Полянкер, Матвей Талалаевский, Моисей Пинчевский, Натан Забара и Иосиф Бухбиндер, причем трое из этой пятерки (Полянкер, Талалаевский и Пинчевский) тоже в 1938-м были взяты в разработку по делу «боевцев».

При списании в архив оба дела, «Круг» и «Боевцы», были объединены. Решение выглядело бюрократически оправданным: в зону внимания следователей попадали одни и те же люди, не только сами фигуранты, но и их многочисленные контакты - коллеги, корреспонденты, друзья, родственники, знакомые.

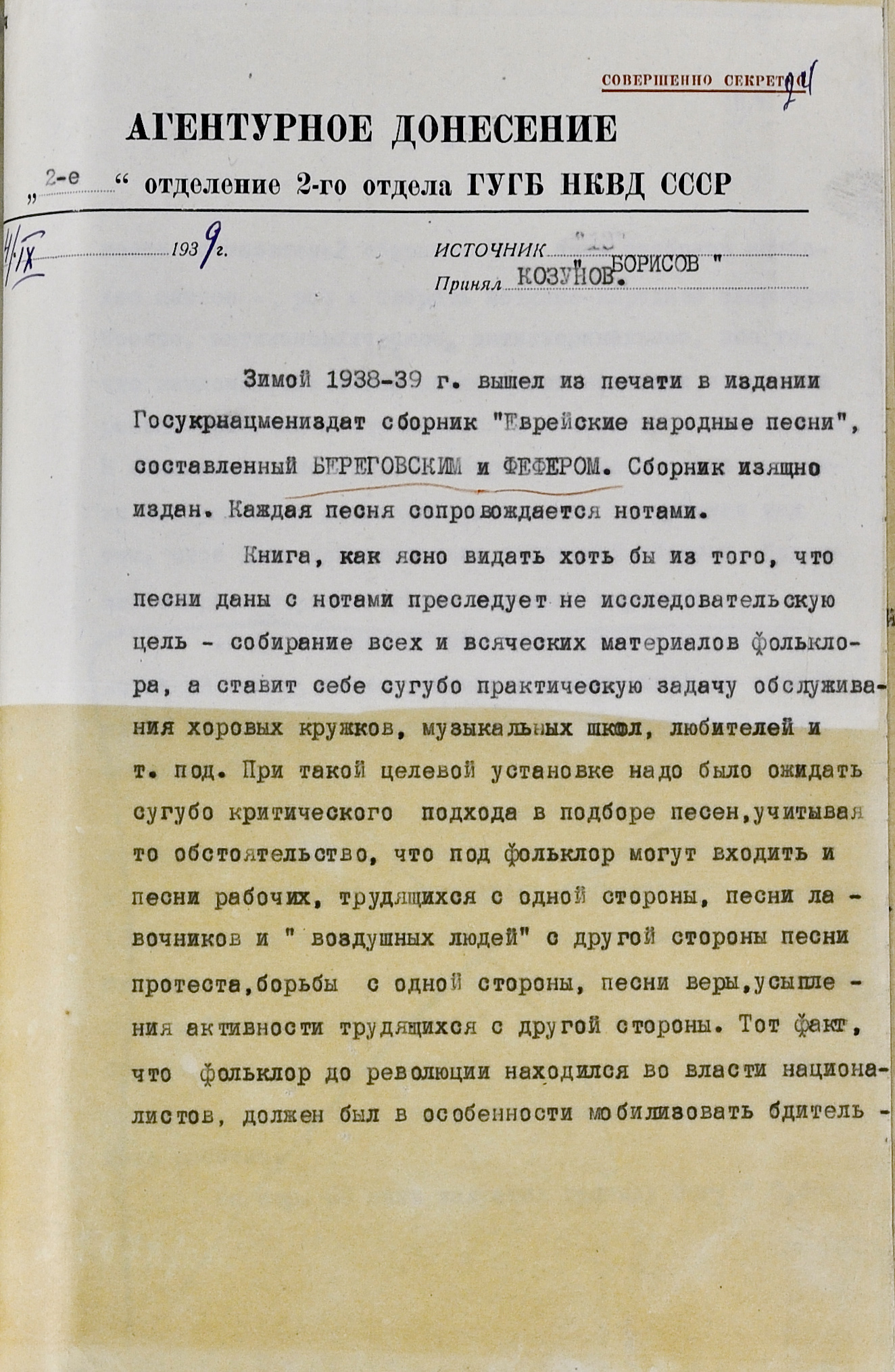

Но была в этом и логика историко-культурная, которая сегодня оказывается важнее. Из материалов обоих дел: агентурных донесений, перлюстрированных и подшитых к делу писем, из объяснений подследственных и анализа их художественных текстов – можно реконструировать, какой была советская еврейская культура двадцатых, тридцатых и сороковых годов, с именами (в обоих делах упоминаются более четырехсот человек), названиями литературных объединений и изданий, писательской борьбой и сменой настроений. Во время работы по обоим делам под агентурное наблюдение попало большинство литераторов, чьи тексты на идише, тексты разной степени одаренности и глубины: стихи, проза, драматургия, газетные тексты, научные статьи и монографии, - как раз и составляли этот живой культурный пласт, в котором сложно взаимодействовали идеология и традиция, сталкивались идишизм, сионизм и социализм, а борьба за выживание еврейской культуры в Советском Союзе сочеталась с надеждами, устремленными в Палестину.

«Бой» проигран, «Круг» замкнулся

Следует коротко рассказать, кто такие «боевцы».

В двадцатые годы, на волне послереволюционных надежд, многих литераторов вдохновляла идея строительства новой идишистской культуры, которая бы дала евреям возможность обрести национальную идентичность уже без опоры на религию. Но не было единого понимания, какой должна быть эта культура, нужно ли вести читателя за собой или, наоборот, следует значительно упрощать тексты, добиваясь быстрого отклика. В те времена на территории Украины проживало довольно много евреев, для которых идиш был родным языком, работали еврейские школы, призванные вытеснить религиозные хедеры и йешивы. Почти в каждом крупном городе был еврейский театр, открывались еврейские издательства, выходили газеты и журналы на идише. Поэтому споры о судьбе советской еврейской культуры не были схоластическими, - до войны у еврейской литературы оставался читатель.

В 1918 году в Киеве появилась просветительская организация «Культур-лига», которая проповедовала необходимость преемственности культурных традиций, а также придавала большое значение эстетической ценности новой литературы. «Культур-лига» консолидировала все еврейские культурные учреждения, которые тогда существовали в Киеве, там были секции образования (дошкольного, школьного и внешкольного, для взрослых), издательская, театральная, музыкальная, литературная и художественная, в начале 1919-го появились секции еврейской статистики и архивная. Но советская власть не могла оставить такую организацию без своего внимания, и к 1924 году все образовательные учреждения «Культур-лиги» были подчинены Наркомпросу, остальные расформированы, оставалось только издательство, которое закрыли в 1930-м.

Традиции «Культур-лиги» попытались распространить в Москве, где четыре киевлянина основали и выпускали журнал «Штром» («Поток»), но он просуществовал до 1924 года и был закрыт. Еврейские писатели, группировавшиеся вокруг «Штрома», вернулись в Киев, где еще оставалась возможность публиковаться, и в 1925 году там появилась группа «Антене» («Антенна»), продолжавшая идеи «Культур-лиги», а в 1927-м ее участники заявили о создании группы «Бой» и одноименного журнала. В переводе с идиша «бой» означал «строй», от «стройки», как в слове «Днепрострой». Поэты Ицик Фефер и Хаим Гильдин назвали стихи, прославляющие трудовой подвиг строителей ГЭС в Запорожье, «Днепрбой», а в Биробиджане первый поэтический сборник назывался «Биребиджанбой».

Противники «Культур-лиги» - писатели, которым ближе были идеи создания «пролетарской литературы», понятной самому непритязательному читателю, - объединились в Ассоциацию революционных еврейских писателей, основу которой составила группа «Видервукс».

Обе группы, «Бой» и «Видервукс», летом 1927-го опубликовали свои манифесты. Однако уже в 1928 году группа «Бой» прекратила свое существование – борьба с пролетарской литературой была проиграна, причем глобально, не только на идише. Одновременно шло удушение массовой еврейской культуры: закрывались школы, небольшие театры, газеты. Последняя газета на идиш, «Дер Эмес», была закрыта в 1938- м.

И когда в том же 1938 году на литераторов «Боя» было заведено агентурное дело, - то вся эта уже исчезающая литературная борьба, все споры, столкновение позиций, названия группировок, еврейских журналов, газет, издательств, — вся эта уничтожаемая реальность советской еврейской культуры оказалась сохранена и задокументирована.

Делу «боевцев» следователи придали «антитроцкистскую» окраску, но сегодня сложно отличить ее от антисемитской: фигуранты были евреями, тексты, которые им вменяли в вину, писались на идише, да и Троцкий, которого некоторые «боевцы» прославляли в своих стихах двадцатых годов, был для многих не просто вождем революции, но и еврейским героем, и одно было неотделимо от другого.

Если в конце тридцатых годов уничтожение еврейской культуры шло под знаменем борьбы с троцкизмом, то к середине сороковых власть сосредоточила свое внимание именно на борьбе с сионизмом, причем следователи не вникали в различия между сионизмом и идишизмом, имела значение только национальность фигурантов и подследственных.

Дело «Круг» было открыто весной 1945-го – к этому времени уже три года активно работал Еврейский Антифашистский комитет. Советские евреи, потерявшие близких в Катастрофе, снова остро осознали свою чужеродность на родине и одновременно, благодаря работе ЕАК, - единство с евреями Европы, Америки и Палестины. Многие фигуранты «Круга» активно сотрудничали с Комитетом, передавая донесения о жизни евреев в послевоенной Украине, встречаясь с московскими членами ЕАК, публикуясь в газете ЕАК «Эйникайт», которая выходила с 1942 по 1948 годы. Еврейская интеллигенция активно помогала Эренбургу и Гроссману в сборе свидетельств и документов для «Черной книги», - и когда началась активная государственная антисемитская кампания, еврейские писатели не могли не попасть под репрессии, тем более материал на многих собирался с конца тридцатых годов.

В сентябре 1948 года арестован поэт Давид Гофштейн, единственный из фигурантов дела «Круг», кто был официально членом ЕАК, а не просто сотрудничал с Комитетом. В ноябре 1948-го ЕАК уничтожают, все члены правления арестованы – кто сразу, кто в начале 1949-го. В том же 1949-м арестовывают и фигурантов «Круга» Исаака Кипниса и Абрама Кагана, само дело расширяют еще в отношении пятерых человек, немногим позже все арестованы. В 1952-м Гофштейна приговаривают к расстрелу, Каган получает 25 лет лагерей, остальные фигуранты «Круга» - по десять. В 1954-56 годах все выжившие были освобождены.

Почему именно эти девять человек были «выдернуты» из большого списка еврейских писателей? Они были связаны между собой – но не сильнее, чем с другими своими контактами. Возможно, следователям показалось, что они активнее других продвигали идеи спасения евреев в Палестине – или, на худой конец, в Биробиджане. А может, круг общения этих девятерых охватывал максимально полно все поле оставшейся еврейской культуры, которую решено было взять на контроль, а потом и уничтожить.

Агентура «Круга»

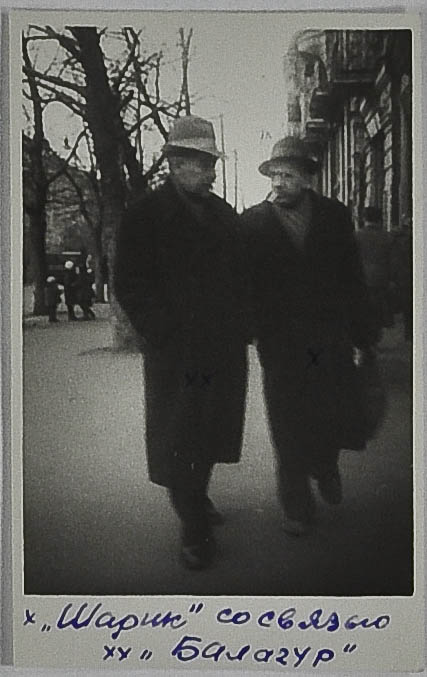

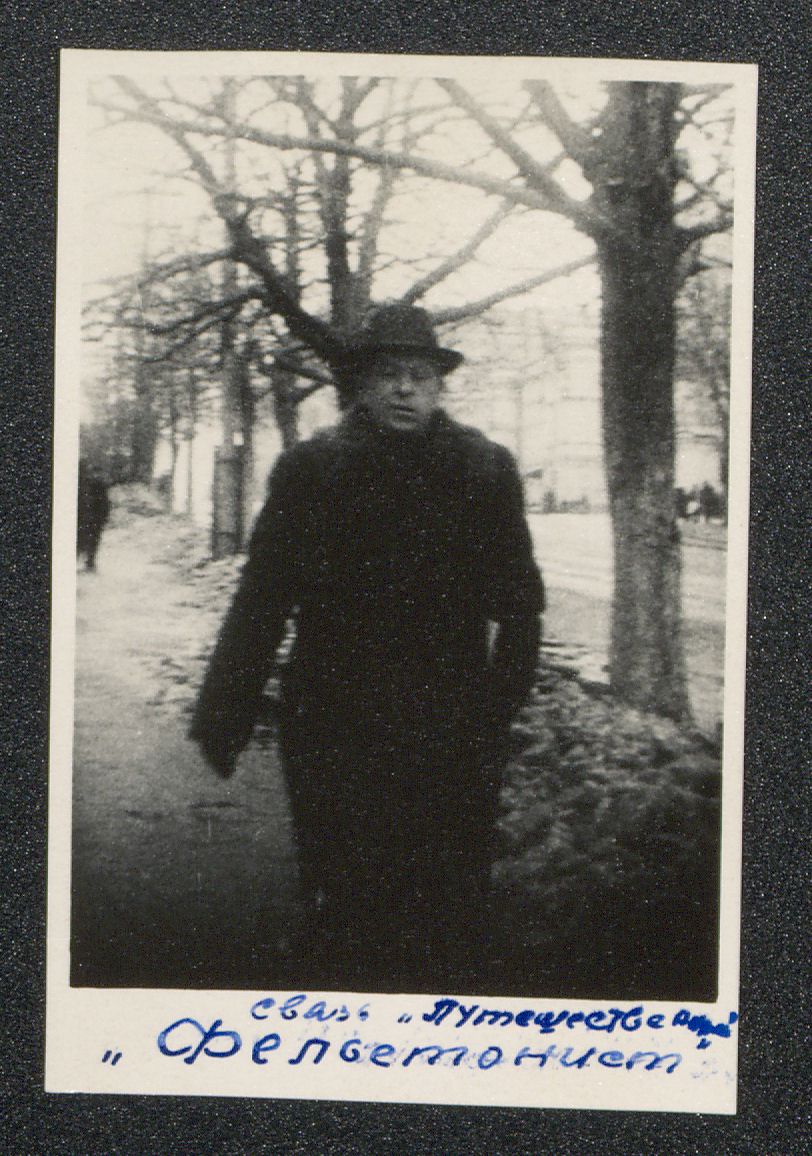

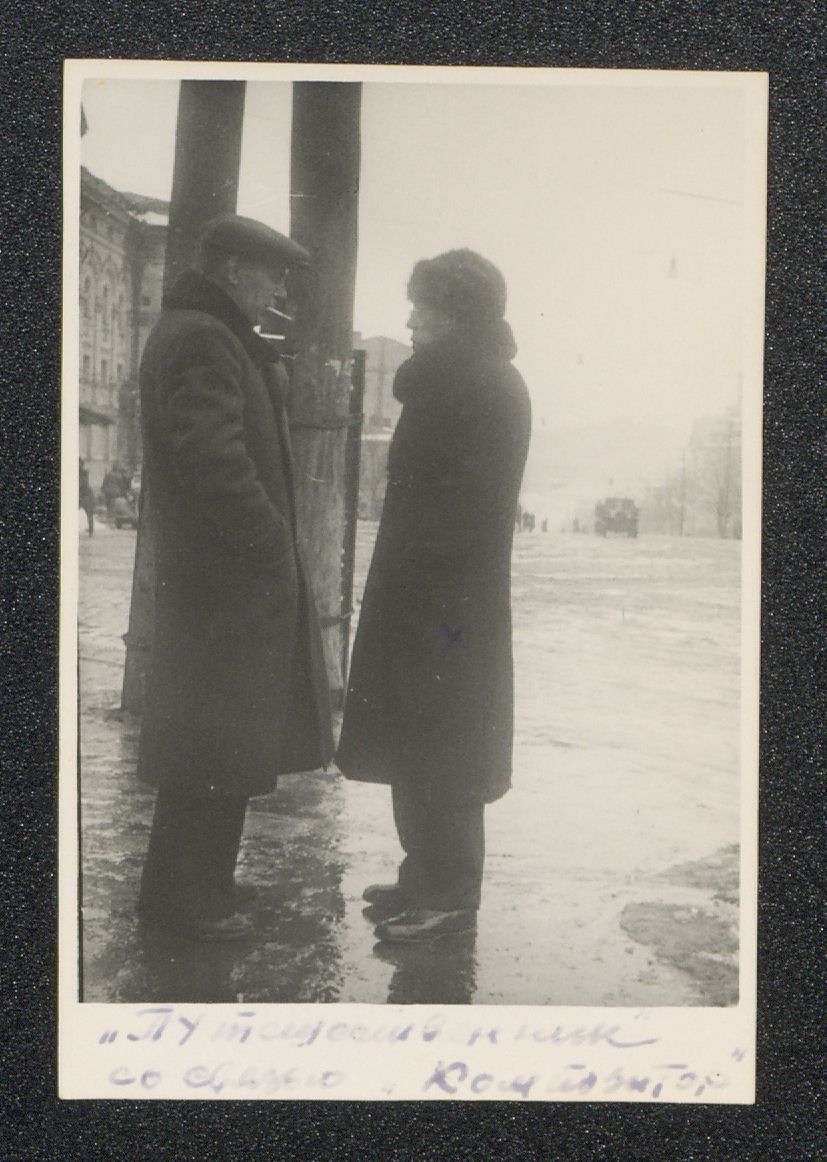

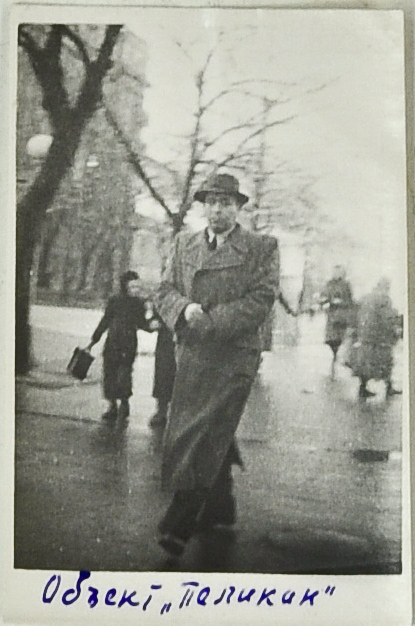

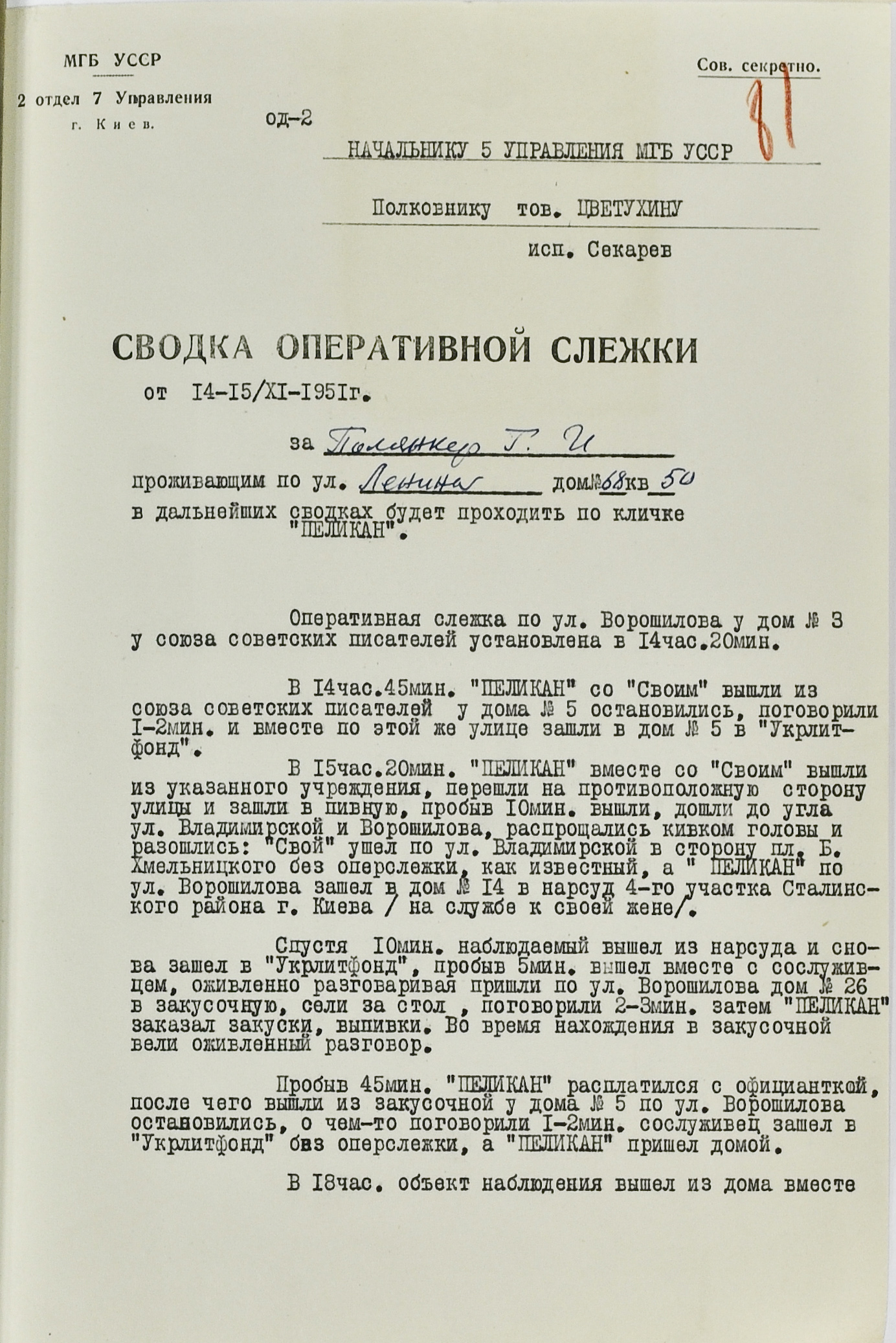

По делу «Круг» работали десятки агентов. Провоцировали фигурантов на разговоры, запоминали мельком произнесенные имена, потом отправляли отчеты, - на каждого доносили несколько человек. Поскольку сами фигуранты были писатели, поэты, ученые – то и агенты были тоже литераторы, писавшие свои отчеты как беллетристику, с ремарками вроде «с горькой иронией в голосе».

По делу «Круг» особенно усердно работали «Серафимов» и «Семенов» - правда, обоих в 1949-м исключили из сети, первого «как двурушника», второго как «расшифровавшегося».

«Серафимов» - псевдоним журналиста и театрального критика Хаима Токаря. Он публиковался на идише в газетах «Пролетарише фон» и «Дэр Штэрн», в 1937-м был завербован НКВД. Второй, «Семенов», - литературовед и специалист по западноевропейской литературе Захар Либман, завербованный в 1935-м. Либман преподавал в Киевском государственном университете, в 1972 году защитил докторскую диссертацию «Разрушение человеческого образа в литературе модернизма», а через десять лет выпустил монографию о Чарльзе Диккенсе, причем на украинском языке.

Агент «Серафимов» провоцировал фигурантов на разговоры, ему доверяли, делились прогнозами – в основном, мрачными. «Семенов» еще проводил экспертную оценку текстов, находя в них следы национализма, сионизма и троцкизма.

Сотрудники госбезопасности перлюстрировали почту подозреваемых, не только ту, что приходила из-за границы (у Гофштейна были корреспонденты и в Штатах, и в Палестине), но и все открытки и письма из Советского Союза: Свердловск, Москва, Ташкент, Черновцы... Написанное по-русски аккуратно переписывалось и подшивалось к делу, а то, что было на идиш, – переводилось и заверялось: «перевод верен». Если в агентурном донесении или почте появлялось новое имя, человека брали в разработку, заодно проверяя, нельзя ли его завербовать, - и на него тоже составлялась отдельная справка.

Из плана агентурно-оперативных мероприятий, июль 1945: «По материалам дела проходит как проявляющий сионистские настроения и как осведомлённый о ряде еврейских националистов еврейский писатель Табачников. Он недавно с армии возвратился в Киев. Сразу остановился на квартире у объекта разработки Кипниса, с которым издавна дружит. Поэтому Табачникова следует перевербовать, провев с ним серьезного характера работу, добиться признательных развернутых показаний и направить на активную разработку объектов дела и их связей». Рядом - короткая резолюция исполнителя: «Не подошел».

Действительно, в агенты не каждый годился. Абрам Каган, например, фигурант дел «Боевцы» и «Круг», в 1939-м был завербован НКВД, получил псевдоним «Шварцман», но «разработкой еврейских националистов не занимался, срывал явки, в связи с чем из сети был исключен».

Агентурное дело «Круг» занимает три тома, это почти полторы тысячи страниц донесений, справок, экспертиз текстов, поручений и отчетов. Всех, кто попадал в круг внимания агентов, они провоцировали на разговоры о еврейском вопросе. Почти все, кого упоминали агенты, потом получили сроки.

Так, в октябре 1944-го «Серафимов» доносил на Авраама Клейнера, который не был писателем, но был знаком с фигурантами «Круга». Клейнер был сын раввина, когда- то состоял в еврейской социал-демократической партии «Поалей Цион», а в сороковых работал инженером треста «Киевгаз». Он говорил «Серафимову»: «Никогда еще так неслыханно у нас не бушевал антисемитизм, как сейчас. Даже при царизме такого не было. Я считал себя интернационалистом. Но после Бабьего яра – я националист. Я вижу, что наше правительство ведет антисемитскую политику, раз оно не борется с этими проявлениями. Из всех послевоенных проблем меня интересует только одна – еврейская. Надо иметь свое еврейское государство. Если удастся расширить территорию Палестины, то можно его создать там, или в другом географическом пункте». В 1946-м Авраам Клейнер, доверившийся агенту, получил 10 лет лагерей. Вышел в 1956-м.

Тот же «Серафимов» докладывал в июле 1946-го: «В Киеве был еврейский писатель Альтман (из Черновиц). Он привез сюда пьесу в репертком, которую должен ставить еврейский театр. При нашей встрече он мне рассказал, что известный виленский поэт Суцкевер, который был среди партизан Литвы и награжден, уехал в Польшу. Когда я удивился этому, Альтман сказал: «С вами могу откровенно говорить. Положение еврейского писателя у нас такое, хоть возьми и подавись».

Моисей Альтман, прозаик, драматург и переводчик, был арестован в апреле 1949 года, получил 10 лет лагерей. А поэт Абрам Суцкевер, о котором рассказал Альтман, - из Польши сумел перебраться в 1947 году в Эрец-Израэль.

«Мне было поручено встретиться с рядом лиц – представителями еврейской интеллигенции из писательской среды, заинтересоваться их настроениям и таковые зафиксировать, - писал «Серафимов» в 1946-м. - Я встретился с Михоэлсом, Квитко, Добрушным, Бергельсоном, Нистером, Маркишем, Гонтарем. Настроение этих людей сводится к следующему: в СССР нет перспектив для развития еврейской культуры, ибо, как они говорят, раз нет школ, то не может быть и развития еврейской литературы. Гонтарь говорил, что у нас насильно были ликвидированы учреждения еврейской культуры, как-то школы, педучреждения, «Евоканс» (еврейский вокальный ансамбль, ликвидирован в 1939-м). Скоро не будет детей, говорящих по-еврейски. Возможность для развития еврейской культуры – в Палестине. Все видят решение вопроса, чтобы евреям была предоставлена государственная возможность переселиться в Биробиджан».

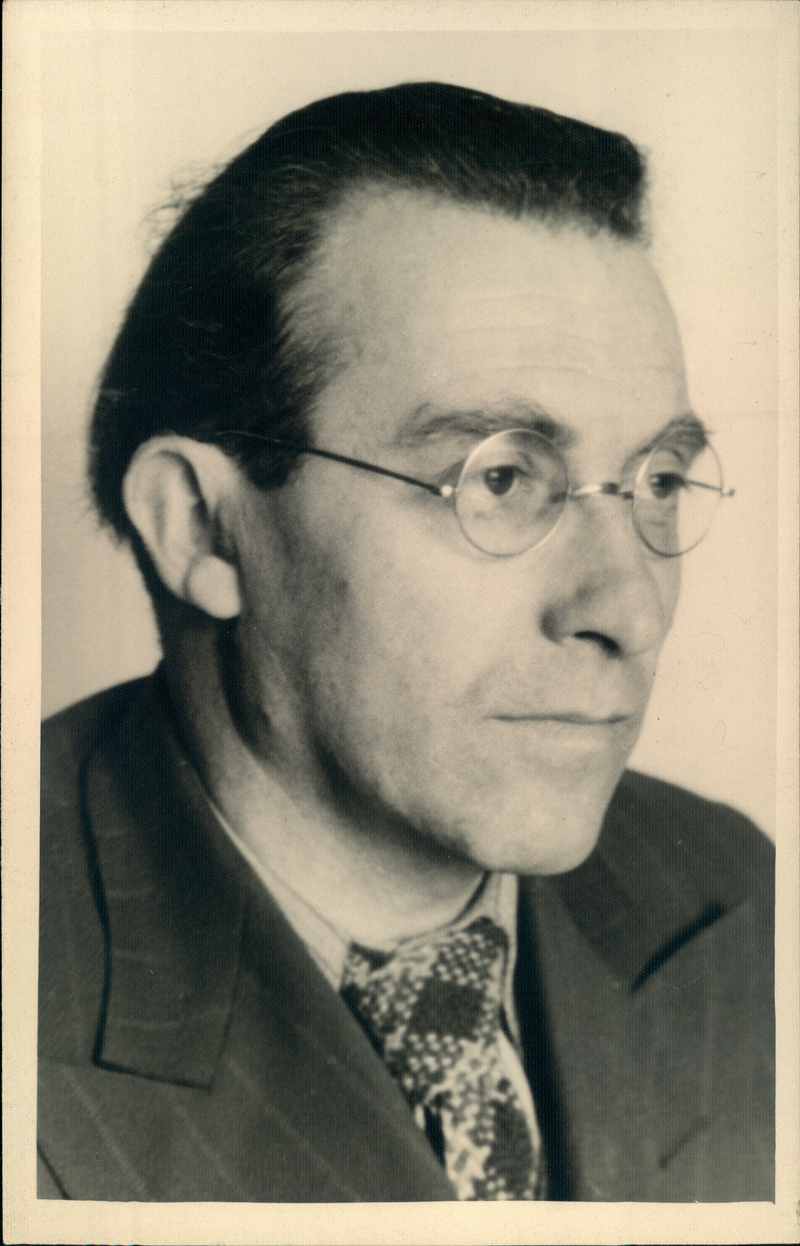

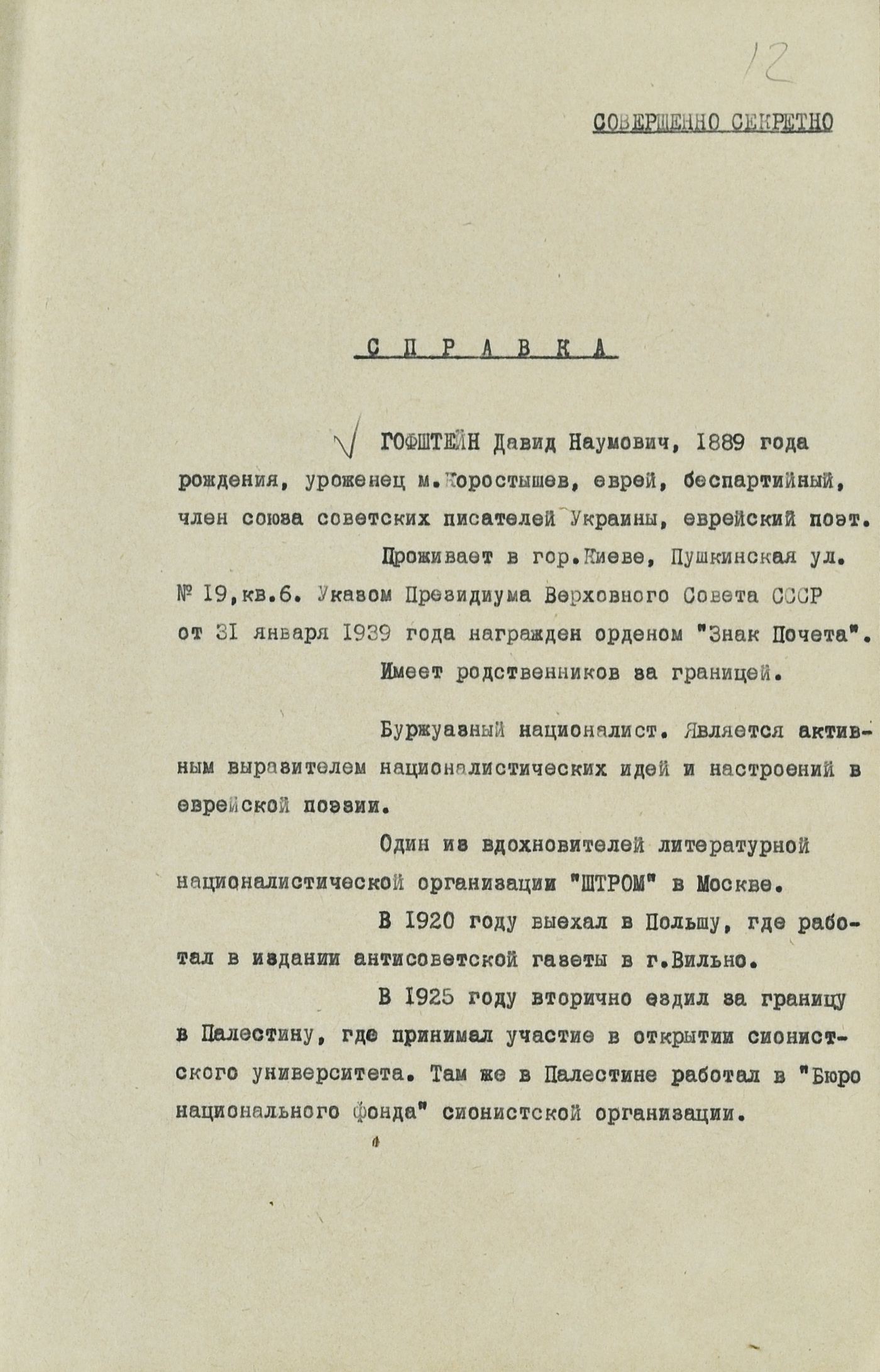

Давид и Фейга Гофштейны

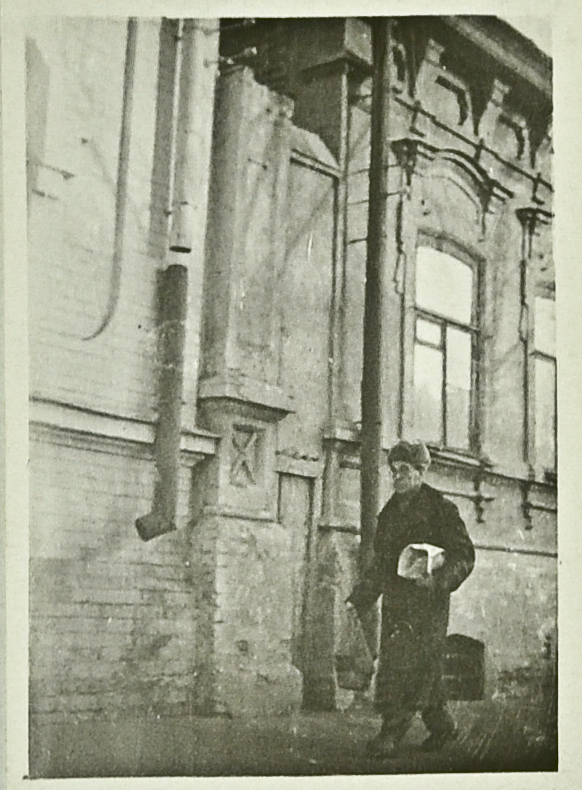

59-летнего поэта Давида Гофштейна арестовали в Киеве в сентябре 1948 года – первого из фигурантов «Круга». Его жена Фейга вспоминала: «Мы просматриваем после пишущей машинки перевод пьесы для еврейского театра. И вдруг звонок в дверь. Давид бросился в переднюю... Их было трое. Незнакомые, странные личности. Я смотрю на них и на Давида. Он растерян. Бумага в его руке мне всё объяснила. Пять часов чужие враждебные люди хозяйничали в квартире: копались, искали, листали книги, всё перемешали. Каждая еврейская книга вызывала особое подозрение, Давид должен был объяснять содержание. На улице давно стемнело, а мы всё сидим, как прикованные к месту. Давид не раз оборачивался ко мне и говорил:

- Будь спокойна.

И вот за ним закрылась дверь. Наша домработница, крестьянка средних лет, побежала за ним с яблоком в руке и завыла на весь двор, как в деревне, когда выносят покойника».

Фейга Гофштейн была второй женой Давида. Они познакомились в 1921-м году, он был вдовец с двумя детьми, Фейга, студентка мединститута, работала на каникулах в детском санатории в Химках, и Давид приезжал туда навещать своих мальчиков. Его первый сборник – «У дорог» - вышел в Киеве в 1919-м, и Фейга вспоминала, что читала его, когда пряталась от поляков в ее родном Кременце.

Гофштейна считают одним из создателей советской идишистской поэзии, хотя он писал и на иврите и был активным участником споров о новой еврейской литературе. Ярость, с которой противостояли друг другу сторонники идишизма и сионизма в 1920-е, приводила к необходимости выбора между родным идишем и ивритом как языком новой мировой еврейской культуры и исключала возможность компромисса. Все споры о культурном выборе неизбежно заканчивались политическими обвинениями.

В 1924-м Гофштейн подписал письмо протеста по поводу гонений на иврит, за что был отстранен от редактирования журнала «Штром». «Клеветнически утверждал о гибели еврейской культуры в СССР и потребовал введения в еврейских школах изучения древнееврейского языка», - стучал один из агентов.

В 1925 году Давид Гофштейн с Фейгой уезжают в Палестину, там у них рождается дочь Левия. Он работает в мэрии Тель-Авива, публикует стихи на иврите в газетах «aАрец», «Давар», участвует в открытии Еврейского университета... Но старшие сыновья оставались в Киеве, и через год Гофштейн вернулся на родину: отец писал ему, что сыновья тоскуют.

Фейгу с дочерью не пускали в Союз еще долгих три года, и лишь после письма наркому иностранных дел Литвинову им разрешили приехать в Киев. Трехлетняя Левия говорила только на иврите, и два еврейских детских сада Киева отказались ее принять – боялись, что это плохо повлияет на детей.

Противостояние идиша и иврита утихнет только через двадцать лет, после войны и Катастрофы. «Я читал в еврейских изданиях, выходящих в Польше, - заметит Гофштейн «Серафимову» в 1946 году, - что нового во взаимоотношениях между обеими ветвями еврейской культуры. Теперь уже не спорят меж собой писатели, пишущие на еврейском и древнееврейском языках. Это сейчас рассматривается как единый поток».

Гофштейн не скрывал своих взглядов, да это было и бесполезно – он был публичной персоной, его позиция, публицистически и поэтически заостренная, была известна не только узкому кругу друзей. Он постоянно размышлял о судьбе еврейской культуры, о том, что ждет еврейскую литературу, как спасти ее читателей и где, в каком месте мира или Советского Союза, евреям можно будет почувствовать себя дома. В 1938- м Гофштейн попадает в разработку по делу «боевцев», а в 1945-м – по делу «Круг».

В 1945-м он пишет пьесу «Мать», которую читает драматургу Александру Борщаговскому и агенту «Семенову». И вскоре следователи узнают, что в пьесе обнаружены «сионистские настроения»: «Гофштейн подчеркивает безысходность положения еврейского народа», судьба которого –«хоронить своих людей на чужой земле». Агент «Семенов» скрупулезно цитирует Гофштейна: «Да, пьеса унылая, но чего вы хотите от меня, хотите, чтобы я кричал «ура»? Все евреи, как и я, находятся в состоянии психического стопора. Мы действовать не можем, мы в состоянии только наблюдать. Евреи жаждут живого слова о своей судьбе. Они поймут то, чего не поняли вы. Если бы от меня зависело, я бы дал им возможность поехать в Палестину, если бы у меня была возможность, я бы дал им Крым; Биробиджаном я бы их не мучил... Так или иначе, но евреев никому не удастся победить. Мы народ избранный, и это все раньше или позже поймут. Главное – не унывать, евреи прошли и не через такие страдания. Они всегда побеждали из-за бодрости духа».

Пьесу не приняли к постановке, и Гофштейн связывал это с общими гонениями на евреев: «В Москве категорически отказали даже в Биробиджане для евреев, говорят, что нам не нужно отдельной территории», - а потом он прибавил с горечью: «Горе нам, нас могла бы спасти только Палестина».

Сионизм был для Гофштейна осознанной верой, жизненной стратегией и выходом из черной ямы, в которую попали советские евреи. «Сионисты – сливки еврейского народа, это наиболее выучившиеся его кадры. Сионизм – это широкое движение, опирающееся на могущество великой державы Великобритании. Нам надо быть пламенными сионистами», - не скрывал он своих взглядов. «В прошлом активный сионист. Бывал в Палестине. На открытии сионистского университета в Палестине выступал с антисоветскими речами. Автор ряда националистических и троцкистских стихов. Связан с сионистскими элементами за границей», - фиксировал следователь.

Под наблюдение попала и Фейга – а куда бы она делась. «Семенов» рассказывал, как побывал дома у Гофштейнов в декабре 1944-го года. «Он (Гофштейн) был в очень мрачном настроении. Жаловался на неудобства жизни. В квартире у него холодно, никто о нем не заботится. «Кому дело здесь до еврейского писателя, - сказал Гофштейн. – Пусть не пишет. Ведь все равно здесь говорят, что нет еврейского читателя». В разговор вмешалась жена Гофштейна. Она рассказала, что еврейского читателя нет, а то, что остается, то постепенно тоже уничтожается. В Киеве антисемитизм, а в других городах Украины еще хуже. Из Каменец-Подольска писала одна знакомая, что туда ворвалась банда бандеровцев и убила много евреев, а еще удивляются, почему евреи не хотят ехать на район. Гофштейн вышел на двор по поводу дров, а жена его продолжала разговор: «Я только говорила недавно со своим мужем, как сознательно преуменьшают роль украинцев в истреблении евреев на Украине. Я сейчас печатаю материалы для книги, составляемой Эренбургом о зверствах над евреями «Черная книга», нет ни одного случая, где бы к делу не были причастны украинцы, но вы увидите, что ни одного украинца не будет на страницах этой книг. Они, «бедняжки», - добавила она по-еврейски, иронически, - совсем не причастны к этому делу».

В июле 1946-го «Серафимов» вывел Гофштейна на разговор о возможной эмиграции. Гофштейн сказал, что понимает поэта, который хотел бежать из России. «Серафимов» возразил, что Пушкин хотел бежать от русского царизма, - чем спровоцировал ответ: «Мы живем в России. Это страна классического антисемитизма. Если мне не удастся отсюда убежать, и ситуация не изменится, я могу на себя наложить руки... Мы не выходим 28 лет из нужды, сколько можно это терпеть... В борьбе с антисемитизмом никто и в Москве не заинтересован – его поощряют только. Евреи должны понять это раз и навсегда, больше объединиться духом – знать, что у них нет родины и их не любят...»

Никуда Гофштейн не убежал. О том, что его расстреляли, Фейга узнала только через полгода, в январе 1953-го, когда к ней в квартиру вломились шесть человек, в том числе дворник, управдом и представитель писательской организации, и зачитав приговор, потребовали немедленно очистить комнату. «Так я, единственная из членов семей писателей, узнала об ужасном приговоре, - писала потом Фейга. - Никому из нас, жен, официально об этом никто не сообщил до ноября 1955 года. Видимо, КГБ нас «щадил». Но у правления Союза писателей не было сантиментов. Чтобы отнять у меня комнату побыстрее, они получили из КГБ копию приговора».

Вдову Гофштейна с дочерью в том же 1953-м сослали в Енисейск. Через двадцать лет, в 1973-м, они смогли покинуть Советский союз и уехать в Израиль.

Очаг в Черновцах

Еврейская литература после войны лишилась читателей. Выжившие в Катастрофе предпочитали ассимиляцию, если эмиграция оказывалась невозможной. Очаг еврейской культуры сохранялся в Черновцах (или Черновицах, как тогда называли этот город Западной Украины у границы с Румынией). Румынская оккупация оказалась для местного населения не настолько уничтожающей, как немецкая, и в Черновцах оставались евреи, туда возвращались из эвакуации, после гетто и концлагерей. В Черновцах была еврейская община, работал театр – киевский ГОСЕТ, открылись две еврейские школы.

С Черновцами связывали надежды на возрождение еврейской культуры. Давид Гофштейн, ездивший в Черновцы в 1947 году, рассказывал: «Теперь я веду полуголодное существование, но мне на все это наплевать. Я живу сейчас только мыслями о судьбе еврейского народа. Я был в Черновицах и теперь я делаю все, чтобы там сохранился очаг еврейской культуры, сохранилась еврейская школа. Я не допущу, чтобы ее закрыли».

Рива Балясная, фигурантка «Круга», в 1944 году отправилась в Черновцы, чтобы собрать материалы для книги, в которой хотела «отразить жизнь еврейского населения при оккупантах». Есть справка, что она была направлена в Черновицкую область по заданию ЦК компартии Украины «для проведения политпросветительской работы». Но кроме задания партии, Балясная в Черновцах выполняла и просьбу ЕАК, она так говорила об этом «Серафимову»: «Я получила из Еврейского Антифашистского комитета две телеграммы. В одной меня просили телеграфировать о состоянии еврейского учебного дела в школах, в другой было предложено провести регистрацию еврейского населения, которому американские землячества перешлют посылки и одежду. Эта телеграмма шла и в адрес Облисполкома... Но секретарь обкома тов. Зеленюк запретил проводить это мероприятие».

Агент «Серафимов»: «Балясная сказала, что из разговоров с многими представителями еврейской интеллигенции гор.Черновцы она точно установила, что «евреям в Черновцах не так уж плохо жилось при румынах. Евреи работали, торговали и за деньги делали все что угодно. Здесь наши газеты явно немного переборщили».

Балясная оказалась в Черновцах вместе с писателем Нафтали Коном, который делал репортаж для газеты ЕАК «Эйникайт». Позже на допросе Кон так объяснял свое задание: «Поступало много жалоб, что к евреям относятся плохо. Людей, бывших в Транснистрии (территория между Днестром и Южным Бугом, присоединенная к Румынии во время оккупации), не пускают в город, не прописывают, забирают и отправляют на Урал, на Донбасс на тяжелые работы. Выдают паспорта с пометкой «проститутка» и вообще разные небылицы. Вот чтобы проверить это, я и приехал сюда».

Нарушения при трудовой мобилизации евреев, возвращающихся в Черновцы, подтвердила и Рива Балясная в разговоре с агентом «Серафимовым»: «Многие из посылаемых на Урал и Донбасс евреев – это люди, пережившие в гетто в так называемой «Транснистрии» много тяжелого. Они истощены. Этот труд им не по силам. Те, с кем мне пришлось разговаривать, заявляли мне: наши женщины не приспособлены к такому труду...» Агент писал: «Балясная возмущена безобразным поведением черновицких властей. Она говорила, что «отряды милиционеров делают облавы на базарах, в учреждениях и квартирах. Хватают без всякого разбора мужчин и в особенности женщин и направляют их на работы на Урал и Донбасс. По выражению Балясной, это является диким произволом и делается с честными гражданами почти то же самое, что делали немцы».

Многие евреи, скрываясь от трудовой мобилизации, боялись высунуться на улицу – но при этом отчаянно искали помощи. Так, Кону и Балясной сказали, что по какому-то адресу их будет ждать письмо. Они пришли, постучали, дверь открылась – но в комнате никого не было, квартира выглядела пустой, сколько они ни звали – никто не вышел. Письмо лежало на столе. Кон с Балясной прочли и вышли, так ни с кем и не поговорив.

В деле зафиксирована еще одна история, как евреи прятались в Черновцах от облав. Кон искал в городе своего друга детства, писателя Якова Фридмана, который во время войны был в гетто в Бершади, но после вернулся в Черновцы. Кто-то дал Кону адрес, он пришел, но в квартире никто не ответил на стук, а соседи сказали, что никакой Фридман тут не живет.

Кон какое-то время еще мялся возле дома, и тут подошла какая-то женщина, он начал ее расспрашивать о своем друге. Женщина сначала сказала, что не знает Фридмана, но в ответ стала задавать Кону аккуратные вопросы, и убедившись, что Кон и Фридман действительно друзья детства, призналась, что Фридман – ее муж. Они зашли в ту самую, якобы пустую, квартиру, женщина стала звать мужа, никто не выходил, и тогда она добавила по-еврейски: «Ничего, можешь выйти». Дверь комнаты открылась, и перед Коном предстала изможденная худая фигура Фридмана, который скрывался где-то в тайнике квартиры.

К слову, Яков Фридман в апреле 1945-го смог перебраться в Бухарест (в Черновцах работала сеть, переправлявшая евреев через границу), а оттуда в 1949-м – в Израиль. Сам Нафтали Кон был арестован в 1949-м, осужден на 25 лет лагерей, но в 1955-м был освобожден и реабилитирован, после чего выехал в Польшу. В 1965 году репатриировался с семьей в Израиль.

В 1948-м в Черновцах перестали работать обе еврейские школы, в 1949-м закрыли ГОСЕТ. Все надежды на возрождение очага еврейской культуры угасли.

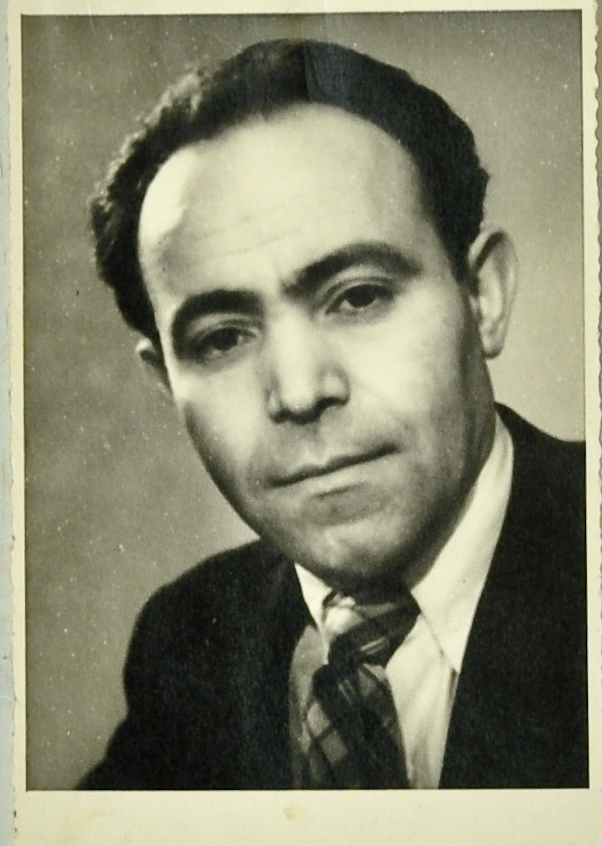

Рива Балясная

Рива Балясная попала в разработку НКВД после того, как ее в 1938 году оговорил на допросе арестованный украинский писатель Иван Кириленко. Тогда ее посчитали «примкнувшей к троцкистско-бундовской группировке еврейского писателя Фефера». Кириленко рассказал, что в начале 1937 года на партсобрании писателей был остро поставлен вопрос о партийности Фефера: поэт в своем стихотворении «Блондес комсомолка», которое было перепечатано в 1929 году, «позволил себе жуткую наглость, которая возмутила всех писателей. Он поставил фамилию трижды проклятого врага Троцкого рядом с именем великого Ленина. Однако писатели Полянкер и Балясная всячески старались смягчить троцкистские места в стихах Фефера». Полянкер, по словам Кириленко, вообще назвал это «чепухой». Что именно сказала Балясная, неизвестно, но следователям хватило утверждения: «пыталась преуменьшить вину Фефера», который в то время возглавлял еврейскую секцию Союза украинских писателей и уже попал в разработку по делу «боевцев».

Балясная дружила с Ициком Фефером. Когда в 1942 году Фефер, член Еврейского Антифашистского комитета (арестован в 1949-м, расстрелян в 1952-м), опубликовал свое стихотворение «Я еврей», она написала созвучный стихотворный ответ – «Я еврейка», - и распространяла его среди друзей. Во время эвакуации в Уфе Балясная читала на митинге эти стихи, в которых агенты увидели «восхваление особого героизма евреев на фронтах Отечественной войны», и призывала евреев к объединению вокруг ЕАК.

Кроме поездки в Черновцы и защиты Фефера, Балясной ставили в вину и сотрудничество с ЕАК – ее тексты о судьбе евреев на территории СССР через Фефера переправляли в Америку.

Удивляет, что будучи «на карандаше» у НКВД, Балясная продолжала работать политическим редактором Главлита, была цензором. В ЦК Компартии Украины в сентябре 1944 года отмечали: «Компрометирующими материалами на Балясную не располагаем». Однако агент «Серафимов» докладывал еще в 1941 году, что, со слов писателя Григория Жица, Балясная не годится в редакторы, «потому что не подкована»: «Недавно она была редактором книжки «Китайские женщины». В одном месте, где рассказывается, как китайский народ восторженно встречает китайскую армию, она допустила ошибку и вместо слова «китайская» было напечатано «японская» армия. Пришлось вырывать страницу и перепечатать ее заново». Но этим показаниям хода не дали или сочли ерундой: началась война, Балясная эвакуировалась в Уфу... От работы в Главлите ее отстранили только в 1949-м году. Несчастный Григорий Жиц, на которого ссылался «Серафимов», прошел войну, был награжден боевыми орденами и медалями, после 1945 года работал ответственным редактором газеты «Эйникайт» - и в 1949-м был арестован. Получил 15 лет лагерей и умер в больнице Бутырской тюрьмы осенью 1954 года.

В справке с короткой резолюцией: «Балясная Рива Наумовна подлежит аресту», - указывалось на националистические настроения поэтессы, которые отразились в ее стихотворении «Письмо к отцу в Америку» и в поэме «Девушка из Иванкова».

Отец Ривы, действительно, жил в Америке. Он был каменщиком, но в 1911 году, через год после ее рождения, уехал в Америку в поисках заработка, женился там и оставил семью и четверых детей. Матери пришлось идти в наемные работники, она устроилась кухаркой в семью зажиточных евреев, а после революции работала кухаркой в детдоме и пекла хлеб для буфетов. Сама Рива с 1919 года, т.е. с 9 лет, жила в детдоме, потом закончила трудовую школу, работала на обувной фабрике, а получив образование получше, была взята на работу в Главлит. «В 1922-м узнала из письма отца к своему товарищу, что он в Южной Америке, что на работе с ним случилось несчастье (сломал ногу), и теперь он с компаньоном имеет маленькую мастерскую химической чистки и с этого живет. Он хотел, чтобы дети к нему поехали, но мы с сестрой отказались. Переписки я с ним не вела. Мы не знаем, жив ли он сейчас»,- писала Балясная. В НКВД не поверили – из Парижа на имя некоей Р.Балясной в Киев как пришло несколько писем на идише, их перевели, подшили в дело, – и чекисты принялись искать эту Р.Балясную, не Рива ли? Нет, оказалось – Роза.

Но отец, живущий где-то в Америке, все же стал поводом для ареста – хотя бы в качестве адресата стихотворения.

Поэму Балясной «Девушка из Иванкова» в 1947-м году даже перевели на украинский язык. Через пять лет, за пару месяцев до ареста, агенты характеризовали эту поэму как «написанную очень примитивно»: там «рассказывается о девушке-еврейке, которая поступила на работу в гестапо, чтобы помогать партизанам». Поэт Иосиф Бухбиндер, арестованный в 1951-м году и осужденный на 10 лет лагерей, под диктовку следователя свидетельствовал на допросе: «В этой поэме выпячивается, как героиня, девушка-еврейка, идет в бой с песней, написанной еврейским националистом Фефером. В этой книге преднамеренно воспевается особая роль евреев в разгроме немецких оккупантов».

В апреле 1949 года агент «Горянский» (под этим псевдонимом работал Вениамин Гутянский, детский поэт и драматург; сотрудничество не спасло его от тюрьмы – в 1949-м он был арестован, осужден на 10 лет лагерей; тогда же была арестована и выслана на 10 лет его беременная жена Берта Корсунская) рассказывал, как Балясная жаловалась ему на отсутствие денег: «Муж приносит домой 600 рублей в месяц, а в семье 4 человека. В Уфе она должна была делить килограмм картошки на четыре дня, а сейчас они едят достаточно картошки, но разве так можно жить? Ее уже уволили из Главлита, и она пытается устроиться на работу, но ничего не получается, и это «очень унизительно». Она была в райкоме, где ей предложили пойти «культурником в дом отдыха». Балясная не винит редакции и издательства, она их тоже понимает: лучшие еврейские писатели сидят, все закрыли, литература и писатели дискредитированы, осторожность редакции и издательств вполне понятна, но положение от этого не лучше. За что я должна страдать? Что я сделала такого страшного?»

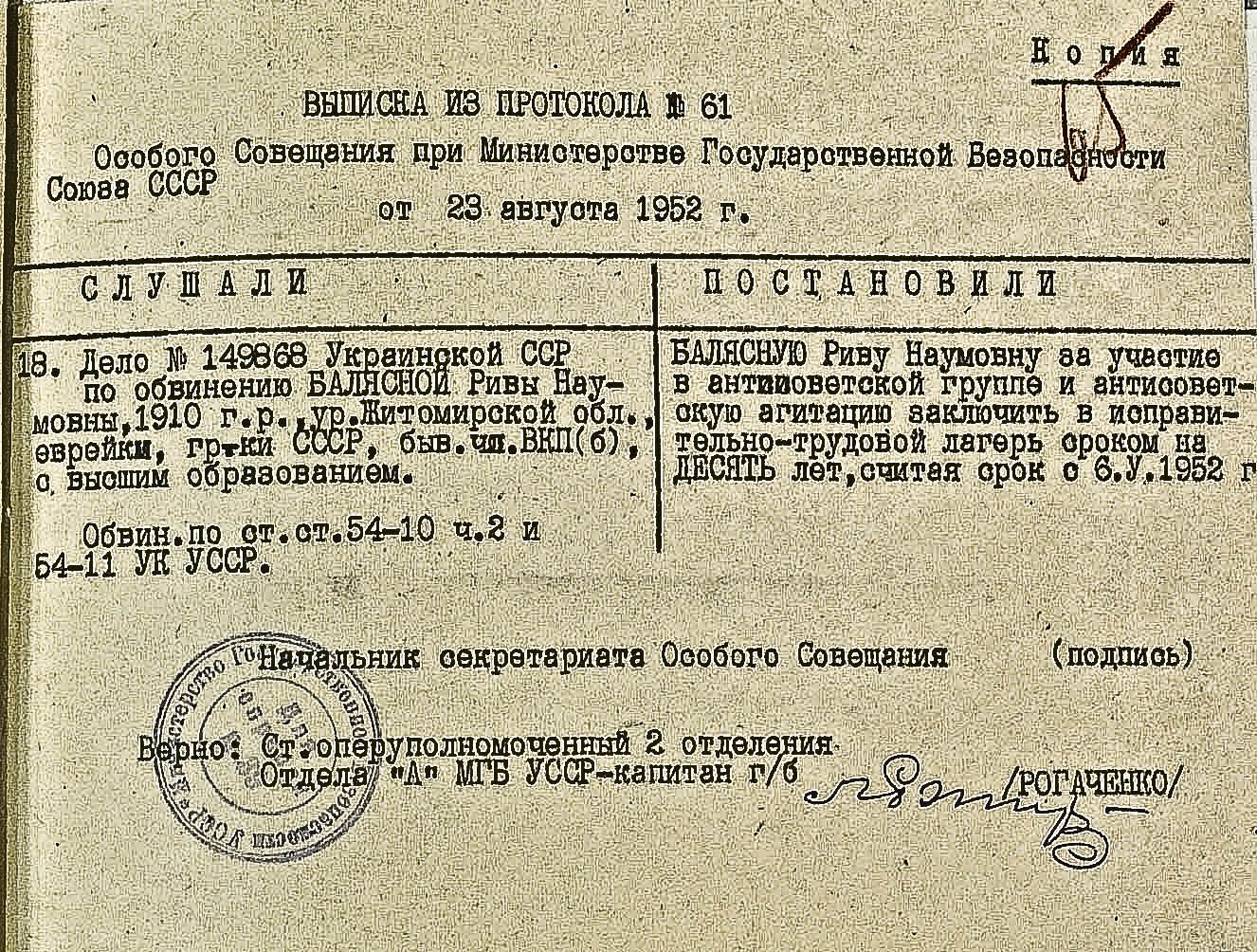

Рива Балясная была арестована в мае 1952-го, получила 10 лет лагерей. Во время следствия она тяжело заболела, по этапу поехала уже лежачая, ее на носилках перенесли в Центральную больницу Дубравлага (Мордовия), где она и пробыла более четырех лет, вплоть до освобождения в 1956-м, когда дело было пересмотрено, а сама она реабилитирована.

Эли Спивак и Кабинет еврейской культуры

Элиягу Гершович, Эли Гершевич (или Илья Григорьевич) Спивак, лингвист и филолог, доктор филологических наук, член-корр. Украинской Академии наук был арестован в январе 1949 года. В 1937-м НИИ Еврейской культуры при Академии наук был ликвидирован, вместо него организовали Кабинет еврейской культуры (КЕК), директором которого и был назначен Спивак. КЕК стал последним прибежищем еврейской интеллигенции, которая остро нуждалась во встречах с единомышленниками и в разговорах о судьбах исчезающей еврейской культуры.

Агентурное наблюдение установило, что Спивак «имеет переписку с заграницей. Из США получает газеты, журналы и книги с надписью «Стойкому защитнику тысячелетней еврейской культуры».

В 1946 году чекисты надеялись завербовать Спивака: «В руководимый Спиваком кабинет еврейской культуры стекаются наиболее видные представители еврейской интеллигенции, к нему тяготеют националистические элементы из этой среды. Привлечение Спивака к работе с нами представляет определенную ценность. Его вербовку можно осуществить лишь на основании дачи с его стороны признательных показаний. Срок осуществления вербовки 20.9.46 г.» Но похоже, вербовка не удалась, - за Спиваком было установлено агентурное наблюдение, завершившееся арестом.

«Направление антисоветских высказываний Спивака касается, в основном, «положения евреев» на Украине, перспектив развития еврейской культуры и т.п. Устанавливается, что руководимый Спиваком кабинет еврейской культуры является своего рода центром, вокруг которого концентрируются и группируются сионистские элементы», - писал следователь. Позже формулировка стала жестче: «вражеское руководство кабинета еврейской культуры проводило среди еврейского населения националистическую работу».

Эли Гершевич был максимально осторожным. Когда в октябре 1944 года в КЕК прошло совещание, посвященное помощи Эренбургу в сборе материала для «Черной книги» и сбору фольклорного материала об участии евреев в Отечественной войне, Спивак повторял: «Помните, мы - учреждение, занимающееся только проблемами культуры. О злодеяниях, о резне евреев материалы собирает Антифашистский еврейский комитет, а кафедра должна получить главным образом фольклорные материалы об участии евреев в Отечественной войне, особенно о евреях-партизанах. Тут будут и народные легенды, и песни». Осторожность не позволила Спиваку взять на работу Гофштейна, который жил почти впроголодь. «Спивак говорит, что его учреждение научного характера и без ученой степени там работать нельзя», - писал «Серафимов». Однако заместитель Спивака прояснил агенту ситуацию: «Видишь ли, я знаю цену Гофштейну, я ему лично многим обязан. Но можем ли мы его принять, когда Гофштейн прямо предлагает, чтобы мы начали исследовательскую работу в области древнееврейского языка. Гофштейн всегда стоял на этой точке зрения, он говорит, что это нам нужно делать, исходя из международных соображений. Как же мы можем пойти на то, чтобы его пустить в кабинет?»

Однако избежать разговоров о судьбе еврейского народа и еврейской культуры было невозможно. Агент «Янтарь» рапортовал в 1946-м году: «Еврейская интеллигенция, такие как Спивак, Гофштейн и др., находятся в растерянности, они считают, что еврейский народ погибает, как народ, поскольку евреи перестают говорить по-еврейски».

Подобные дискуссии шли непрерывно. Спасение видели в воспитании у народа чувства национального самосознания, и для этого и Балясная, и Гофштейн, и Абрам Каган, еще один фигурант «Круга», обивали пороги в Совете министров Украины, чтобы им разрешили организовать радиовещание на еврейском языке, издавать в Киеве еврейскую газету или журнал, открыть школы... Все это обсуждалось на заседаниях КЕК – как и отказы, и общее разочарование.

Рива Балясная: «Еврейская культура никакой перспективы не имеет. Никто нас не читает. Мы были последние из могикан». Матвей Талалаевский, поэт, драматург и переводчик, фигурант «боевцев» и «Круга», фронтовик, награжденный боевыми орденами и военный корреспондент газеты «Сталинское знамя»: «Я посетил ряд городов - Стрий, Дрогобыч, Борислав, Станислав, Галич и др. Здесь каким-то чудом уцелели наши читатели - их не так много, но все же есть. Вид у них страшный, но что меня особенно удручает - это сознание того, что они так морально пришиблены, что нужно особое к ним отношение, чтобы вернуть их к жизни. А этого отношения и нет». Позже тот же Талалаевский был более пессимистичен: «Я вообще не знаю, кому нужен сейчас еврейский язык и еврейская литература, они осуждены на умирание».

В январе 1949 года на квартире у Эли Спивака прошел обыск, изъяли «90 папок рукописных и печатных материалов на еврейском языке». Одновременно обыск провели в Кабинете еврейской культуры. Из протокола: «Было обнаружено большое количество рукописных и печатных материалов на еврейском языке, комплекты архивных еврейских газет с 1870 года, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура и два шкафа с фонографическими валиками для этих аппаратов, большинство из которых заполнено звукозаписью. В числе газетного архивного фонда обнаружены сборники газет, а также журналы за 1922-1926 гг. с помещенными в них речами и снимками Троцкого и других врагов народа и статьями о них. К этим материалам имели свободный доступ все сотрудники кабинета еврейской культуры и лица, посещавшие его. Обнаруженные газеты со статьями Троцкого и других врагов народа изъяты. Также обнаружены и изъяты: одна папка переписки с различными еврейскими заграничными обществами и редакциями газет и до 5000 листов рукописных и печатных материалов на еврейском языке. Все помещение Кабинета еврейской культуры, состоящее из пяти комнат, нами опечатано».

...За пять лет до разгрома Эли Спивак получил из Москвы письмо от профессора- литературоведа Исаака Нусинова. «Наши несчастья множатся. Мужества же противостоять несчастьям нет», - писал профессор.

Спивак был этапирован в Москву. В том же году был арестован и Исаак Нусинов, член ЕАК. Оба профессора погибли в Москве во время следствия.

Исаак Кипнис

Агенты сообщали, что Исаак Кипнис постоянно клеветал на советский строй. Он был фигурантом и дела «Боевцы», и дела «Круг», донесения на Кипниса шли один за другим. «Колхозники, говорил Кипнис, совершенно открыто говорят о враждебности к строю, который обрек их на постоянное недоедание. Еврейский характер не совместим с основами, на которых зиждется советская власть. Она требует коллективизма, а еврей по природе индивидуалист. Фашизм и Советская власть - это такие порядки, которые являются невыносимыми для евреев, и хотя Советская власть не употребляет насилия по отношению к моему народу, все же евреи чувствуют себя здесь чужими, и им очень плохо.. Выход только один – Палестина!... В Палестине уже создан центр, который может стать пунктом кристаллизации для целой нации».

В 1947-м году Кипнис совершил ошибку: напечатал свой рассказ «Он хохмес ун хешбойнес» («Без мудрствования и расчета») в газете «Дос найе лебен» («Новая жизнь»), которая выходила в Лодзе на идише. Рассказ был, согласно донесению агента «Горянского», «в некоторых местах националистический». Там рассказывалось, как украинская женщина Нина Ивановна спасла от гибели двух еврейских детей, и автор сожалел, что они уже не заговорят по-еврейски, потому что по повадкам, одежде и говору эти дети уже неотличимы от других сельских детей. В этом же рассказе еврейский офицер-фронтовик говорит, что хотел бы, чтобы на его груди рядом с боевыми орденами горел бы и «Моген Давид».

Публикация вызвала страшный скандал. «Единогласное решение об исключении Кипниса из Союза писателей было принято неохотно», - писал «Горянский». После собрания писатель Полянкер – фронтовик, награжденный боевыми орденами, позже ставший фигурантом «Круга» и получивший 10 лет лагерей, - сказал Кипнису: «Не падай духом», - на что Кипнис ответил: «Духом я не падаю, но умереть могу». Исключение из Союза писателей означало лишение пайка и хлебной карточки.

К слову, газета «Эйникайт» тоже разразилась критикой в адрес этого рассказа Кипниса. В статье «Национализм под маской дружбы народов» было сказано, что «идеи, какие пропагандирует Кипнис в своем рассказе, - вредные, фальшивые. Видимо, поэтому автор не посмел предложить свой рассказ советскому читателю, у которого они бы наверное получили отпор. Мы, однако, надеемся, что еврейский читатель демократической Польши достаточно вырос, чтобы понять, что под маской дружбы народов Кипнис их угостил порцией национализма... Только националист может в один ряд поставить советские ордена и медали, которые являются знаками почета, славы и отваги советских людей, с... «Моген Давидом».

В конце сороковых еврейские писатели бедствовали, а уж исключенные из Союза – тем более. Кипнис пошел к раввину и попросил его объявить сбор среди верующих, ему нужно было 10 тысяч рублей (или восемь, согласно другому донесению). Раввин отказал, сославшись на отсутствие денег. «Серафимов» доложил, как об этом ему рассказывал сам Кипнис. «Но конечно, я иногда делаю бестактности, сказал Кипнис. Какие же это бестактности, спросил я. Ну вот было мне недавно очень круто, я обратился к общине и раввину, прося одолжить 8000 рублей. Да, ответил я, это неловко вышло у вас».

Исаак Кипнис был арестован в июле 1949-го, осужден на 10 лет лагерей. Освобожден в 1956-м и через год реабилитирован.

Абрам и Елена Каган

Литературные чистки вскоре коснулись и тех, кто единогласно, хотя и неохотно, голосовал за исключение Кипниса. Агент «Администратор», который присутствовал на пленуме советских писателей Украины в марте 1948 года, писал, как обсуждали вопрос о критиках-космополитах. «Еврейская писательница Балясная, встретившись со мной в перерыве, возмущенно сказала: «Что это за пленум, здесь буквально врут и извращают факты. Докладчик злонамеренно цитирует неправильно мои стихи, будто бы я разговариваю с своим старым богом. Это же ложь. Почему он не читал дальше? Там же ясно сказано, что это говорит старый еврей». Писатель Михайлик подтвердил: «Это был не пленум, а еврейский разгром, страшно было там сидеть».

Сотрудничество с редакциями становилось для еврейских писателей все более болезненным. Агент «Волков» в сентябре 1948-го доносил после встречи с Абрамом Каганом, фигурантом «боевцев» и «Круга», чей сын погиб при обороне Севастополя: «Когда редактор-украинец, редактирующий материалы для сборника произведений еврейских писателей на украинском языке, прикасается своими руками того места в рассказе Кагана, где говорится о его погибшем сыне, то он, Каган, испытывает такую боль, словно ему бормашиной пилят зуб».

В делах, заведенных на фигурантов «Круга», обязательно отмечалось, насколько эти писатели плохи, - будто эта резолюция как-то дополнительно оправдывала предстоящие аресты. Так, почти каждую справку на Риву Балясную следователь завершал словами: «Балясная считается слабой поэтессой, печаталась мало, за последние годы ничего не пишет вовсе». Про Абрама Кагана говорилось, что он «известен как малоспособный писатель, отличающийся наглостью, подхалимством и беспринципностью. Его последний рассказ «Навстречу солнцу» страдает серьезными ошибками. Изображая переселение евреев с Украины в Биробиджан, Каган истолковывает это как бегство и противопоставляет Биробиджан Украине».

После ареста Кагана агент «Горянский» встретил его жену Елену, работавшую литературным секретарем в союзе писателей, и она пожаловалась, что ничего не знает о муже, передач не принимают. «Кто-то ей передавал (не лично, а «через четвертое лицо»), что она не должна волноваться. Это хорошо, что передач не принимают, это значит, что Каган держится. Не хочет подписать обвинения. Этот человек, который ей об этом передал, сам сидел когда-то и знает такие вещи». По словам «Горянского», Елена допускает, что ее мужа вообще нет в Киеве, что он в Москве. «Я спросил, почему бы ей прямо не спросить об этом. Она сказала, что боится спрашивать, не хочет надоедать вопросами. Она боится, чтобы ее тоже не арестовали, и сослалась при этом на арест жены Фефера. Она допускает, что жену Фефера арестовали, потому что она слишком много ходила по поводу ареста Фефера, слишком много «шумела».

Елену Каган не арестовали. Ни сам Каган, ни арестованные Фефер, Гофштейн, Спивак и его заместитель Лойцкер не дали показаний об антисоветской деятельности Елены Борисовны. Каган на допросе подтвердил, что «в существо проводившейся им вражеской деятельности он свою жену не посвящал».

Сам Каган был осужден на 25 лет лагерей, но в 1955-м освобожден и реабилитирован.

Оставить на учете

В мае 1957 года, когда следственные дела фигурантов «Круга» уже были пересмотрены Военной Коллегией Верховного суда СССР и прекращены, майор КГБ Руденко вынес резолюцию: «Учитывая, что находящиеся в агентурном и следственном делах материалы представляют оперативную ценность для разработки проходящих по ним лиц, отдельные из которых после освобождения из заключения проявляют себя националистически, - полагал бы: агентурное дело «Круг» в 3 томах оставить на хранении в учетно-архивном отделе КГБ при СМ УССР, а лиц, проходящих по делу, оставить на общесправочном учете».

Последний человек, за которым присматривали в рамках дела «Круг», был снят с учета в августе 1980 года.

Автор: Мария Дубнова

https://jdoc.org.il/collections/show/104